| 広告:オンナノコときどきオトコノコ-わぁい!コミックス-ひねもすのたり-ebook |

■代親の死神(4)

[*前頁][0目次][#次頁]

「でも、ずっと女の子の服、ここに置いてるの。ユリウス兄さんが着るの?」

「俺は女の服を着る趣味は無いなあ」

「じゃ捨てる?」

「そうだ。グレンツ、お前着てみろよ」

「え!?」

「お前は女の服が似合う気がする」

「うっそー!?」

それでグレンツはフリーダが着ていた女の服を着せられてしまいますが

「似合うじゃん!」

と言われます。

「取り敢えず、部屋の中に居る時はそれを着てなよ」

「やだよー」

「グレンツはそもそも可愛いから女の服を着ていい」

「え〜〜!?」

「名前もグレンツェかグレンツァとか女名前に変えるといいな」

ということで、グレンツは兄からすっかり“妹”扱いされ、女の子の服を着ているように言われたのでした。

最初は部屋の中だけでしたが、その内、食堂などに行く時も、その格好で連れていかれるようになります。グレンツ本人も、女の子の服を着ている時は他の寮生たちから「可愛い」「彼女にしたい」などと言われるのに、すっかりハマってしまい、やがて寮内にいる時はいつもその格好をしているようになりました。ユリウスが女の子の服の新しいのを買ってきて、それもグレンツに着せていました。結構ラブレターももらうので、真面目な性格の“グレンツェ”はお返事を書き、結局“ボーイフレンド”ができてしまいました!

4年生に進級する時、ユリウスが卒業して、グレンツェは1人になりました。さすがに1人で1部屋使う訳にはいかないので、グレンツェは新1年生3人と同室になります。すると、彼らの手前、グレンツェは女装を控えるようになり、男の子の“グレンツ”に戻って、男子生徒としてギムナジウムの残り3年間を過ごしました。

ギムナジウムの6年生の時、ユリオンたちの実母ティアナが亡くなりました。54歳でした。当時は“平均寿命”は40歳くらいですが、これは赤ちゃんの3人に1人が小さい内に死ぬからであり、5歳まで生きた人はだいたい50-60歳まで生きていました。その時代で54歳はほぼ寿命に近いものでした。

カメリエとリリエが産んだ孫の顔も見ることができて充実した人生だったと言い残しました。ローランドのことも「お前は男の子になっちゃったんだから仕方ないね」と彼の生き方を認めてくれて、ローランドは涙を流していました。

グレンツはギムナジウムを卒業すると、テュービンゲン大学の医学部に入りました。

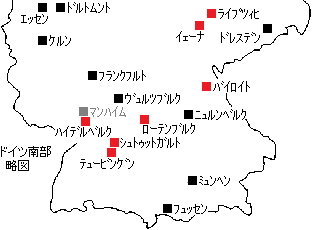

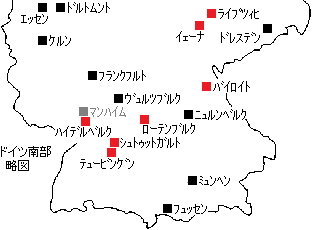

↓地図再掲(赤い■はプロテスタント都市)

この時点での兄姉たちはこういう状況でした。

ユリオン 31 大工

フリーダ 30 牧師&主婦!

カメリエ 29 結婚9年目(3児の母)

ソフィア 29 結婚6年目(2児の母)

ルイーザ 24 結婚7年目(2児の母)

ローランド 27 新米弁護士

トーマス 27 市役所の職員

アレック 25 博士課程

リリエ_ 23 結婚8年目(2児の母)

ノア__ 23 鍛冶屋

ユリウス 22 商人見習い

アンナ_ 21 “御友人”(*11)

グレンツ 19 大学生

(*11) アンナは20歳で修道院を退所し、修道院時代の1年先輩で前後して退所したエデルトルートという女性の“御友人”(Gesellschafterin / English=Companion)になった。実は修道院時代から、彼女と仲が良かったので、本人から誘われたのである。ここで“御友人”というのは、高貴な又はお金持ちの女性に付き添い、話し相手や外出時のお供を務める女性のことである。『アルプスの少女ハイジ』のハイジはクララの“御友人”である。ハイジの場合は年少の御友人だが、一般には家庭教師の手を離れた成人の娘がいる家で、御友人は雇用されていた。

御友人というのは“使用人”ではなく“ゲスト”である。だからゼーゼマン家において、ハイジは使用人たちから“お嬢様”と呼ばれていた。

グレンツがテュービンゲンの大学に入った時、兄たちで大学に通った3人の内アレックスだけが(法学部の博士課程に)在学中でしたが、グレンツは医学部で学部が異なるので、ひとりで学寮に入りました。

一人なので当然相部屋になります。同じ部屋になったのは、バルドル、フランク、クラウス、という3人でした。バルドルは堅物、フランクは遊び好きで、クラウスは勉強以外のことには興味が無い感じでした。フランクはしょっちゅう女の子と遊んでいて、バルドルから度々苦言を呈されていました。

ある時、グレンツが自分の荷物を整理していた時、荷物から衣服が1枚落ちます。

「あっと」

と言って拾い上げようとした時、バルドルの目に留まります。

「待て。それは女のドレスではないのか?」

「すみませーん。すぐ片付けます」

と言ってグレンツはすぐそのドレスを自分の鞄の中に入れてしまいました。

「君はまさかこの部屋に女の子を連れ込んだのか?」

とバルドルが追及します。女の子を学寮に入れるのは重大な規律違反です(フランクはこれまで数回厳重注意をくらっている)。

「違います。そんなことしないし、ぼくには女の子の友だちはいません」

実際ギムナジウムから6年以上、男だけの世界で生活しているので、女の子と知り合う機会もありませんでした。

「だったら、今の服は何だね?まさか女の家から盗んできたのではないよね?」

女の服を盗んだとあれば犯罪です。バルドルなら即通報して、グレンツは役人に拘束されるかも知れません。

「そんなことしません。この服はぼくのものです」

と仕方ないのでグレンツは言いました。

「君の物って、君、女の子の服を着るの?」

「はい」

とグレンツは仕方なく答えました。犯罪者と思われては困ります。

「君が女の子の服を着た所を見たい!」

とフランクが言いました。

それで仕方なく、グレンツはその服を出して身につけました。

「可愛い!」

とフランク。

「女の子に見える!」

とクラウスまで言います。

「君、いつもそういう服着てるの?」

とバルドルは尋ねました。彼も女の子姿のグレンツに見とれてしまった感もありました。

「いつも着てる訳じゃないんですけど、ギムナジウム時代に、君女の子の服が似合うよ、着てごらんよとか言われて、よく着せられてたんです。それで、ギムナジウムの寮を退去する時に持っていた女の子の服も一緒に持って出たので、そのまま荷物をこちらに運んだから、女の服も一緒に来てしまって」

「まあ女の子を連れ込んだのでも、女の服を盗んだのでもなければいいよ。疑ってすまなかった。君自身の服だというのは、君がその服を着こなしているのから明らかだ」

とバルドルは言いました。

しかしフランクは

「グレンツちゃん、その格好が可愛いから、いつもそういう服を着ててよ」

と言います。

「え〜?」

「女の子名前は無いの?」

「グレンツェと呼ばれてた」

「おお。じゃ俺は君のこと、これからグレンツェと呼ぶよ」

「えーん」

ということで、グレンツは大学入学早々に“女の子”生活が復活してしまったのでした。またグレンツ自身も、ギムナジウム後半の3年間、女の子の服を“あまり”着ていなかったのが少し不満に思えていたので、堂々と女の子の服を着られるようになったのは、そう悪くも感じませんでした。

グレンツェは、フランクに連れられて女の子の服のまま学寮の食堂にも連れて行かれました。

「誰だ女の子を連れ込んだのは?君、女はここには入ってはいけない。すぐ退出しなさい」

と寮長が言います。

しかしフランクが

「この子は男の子です。寮生のシュミットですよ」

と言うと

「確かにシュミット君だ。なんで君、そんな服着てるの?」

と言います。

「可愛いから着せてみました。別に何を着ても自由ですよね?」

とフランク。

「まあ女の服を着てはいけないなどという規則はなかったはずだ」

と寮長も言い(想定外なので禁止規定が無い)、結局、この後、グレンツェが女の姿で寮内を歩き回るのは容認されてしまったのでした。

そういう訳で、グレンツェはこれから博士号を取るまでの間、半ば“女子医学生”に近い状態で大学生活を送ったのでした。当初のルームメイトの中でフランクは結局度重なる規則違反で退学になってしまいました。バルドルは学士号だけ取って退学し、田舎に帰っていきました(学士号だけでも田舎なら医師を開業できる)。博士号取得まで一緒に行ったのはクラウスだけでした。

グレンツが大学に在学中23歳の年に、フリーダ・アレックス・ルイーザ・ユリウスの実母、オリビアが亡くなりました。54歳でした。奇しくも義姉のティアナと同じ年齢で逝きました。フリーダは男装で戻って来て母を看取ったのですが「あんた女の子してるんでしょ?ちゃんと女の子の格好しなさい」と言われて、女の姿で母を見送りました。

「お前は私の立派な娘だよ」

と言われてフリーダは涙を流していました。

(お葬式は地元の教会で行いましたが、フリーダが(男装で)司会を務めました)

4年後、グレンツが27歳の年に、母親のドリスが亡くなりました。56歳でした。義姉たちより2年だけ長生きしたことになります。ハンスは

「俺より先に死ぬなんて酷いよぉ。俺この後、どうしたらいいんだ?」

と号泣していました。

グレンツも自分が医者になった姿を母に見せてあげられなかったのが悲しく思いました。

そしてグレンツが医学博士になり大学を卒業した年、父ハンスが亡くなりました、62歳でした。60歳すぎまで生きたのは長寿だよなあと思いました。グレンツは危篤の報せを受け、勤務先のシュトゥットガルトから馬車で駆け付けてきたものの、死に目には会えませんでした。

ハンスはドリスが亡くなった後は魂が抜けたようになってしまい、ユリオンがチェスの相手をしてくれるのだけを楽しみに暮らしていたそうでした。

グレンツは、夫に先立たれた妻はわりと元気なのに、奧さんに先立たれた夫は呆けてしまうことが多いのは何故だろう?と思いました。

親たちがみんな亡くなってしまいましたが、兄弟たちの頭領であるユリオンはみんなに言いました。

「俺たち13人は兄弟だ。これからも一緒に助け合って行こう」

ハンスの葬儀の場で13人は手をひとつに重ねて誓いをしました。

しかしこれだけの人数が居て、自分たちって対立したりする者もいないし、ずっと仲良くやってこれたのは、素晴らしいという気がしました。

(経済的なゆとりが精神的なゆとりも生むんだよ、とナハトは言っていましたが)

グレンツェは医学博士の資格を取ってから、最初の数年間はテュービンゲンの隣町・シュトゥットガルトで、先輩の医師が開いている病院に勤め病院の実務を学び、また多数の患者を診察しました。この時期は、グレンツも自粛してずっと男の格好をしていました。先輩には「女の格好してもいいのに」と言われましたが!

でもこの時代、随分女の患者さんから親しまれました。女に特有の症状などを話すのに、彼(彼女?)は話しやすかったのです。この辺りは姉フリーダと似たような路線になっていました。

シュトゥットガルトで5年間その病院で診療した後、ローテンブルクで年老いて引退する医師の後継医師として乞われ、そこで初めて独立の開業医になることになりました。

この時、代母ナハトは、彼をテュービンゲン西方に広がるシュヴァルツヴァルト(Schwarzwald 直訳すると「黒い森」:高木彬光の『一二三死』(Eins Zwei Drei Tod) で重要な鍵になる)に連れて行きました。

かなり森の奥深くに入った所に見たこともない紫色の葉の植物が群生していました。

「この草を摘んで乾燥させなさい。すると万病に効く薬になるから」

「へー!それは凄い」

「但し、これを使っていいのは、まだ死ぬべき時が来てない人だけ」

「それってどう判断すればいいの?」

「重病人の往診を頼まれた時、私を連れていきなさい。私はお前以外の人には見えないようにして付いていく。私が病人の枕元に立っていたら、その患者は助かるから、薬を飲ませなさい。でも足元に立っていたら、もうその患者の命は尽きようとしている(*12)。だから『申し訳ありませんが、手遅れで手の施しようがありません』と言って帰りなさい。私がその患者の魂をあの世に導くから」

「ふーん。分かった」

とグレンツは答えましたが、この時、グレンツはこの“死の判定”の重さを理解していませんでした。

(*12) 今回の翻案では、死神が枕元に立っていたら助かるが、足元に立っていたら助からないという説を採用している。実はこれはどちらがどちらかというのが2種類のバージョンが存在する。

落語『死神』では、足元に死神がいたら助かるが、枕元なら助からないとなっている。Jakob Ayrer版でもグリム初版(1812)でも、逆に、枕元に居たら助かるが、足元に居たら助からないということになっている。これに対してグリムの1819年版では逆に、足元に立っていたら大丈夫だが、枕元に立っていたら死ぬということになっている。

しかし1837年版以降ではまた足元なら死ぬが枕元なら助かるということになっている。それで落語の『死神』はグリム第2版をベースにしたものと言われているのである。

元々のアイラーの原作が足元なら死ぬということだったので、初版で収集されたものもその方式になっていたのが、死神が足元に立っているより枕元に居る方がより死にやすい気がすると思って第2版で逆にしたものの、再度考え直して元に戻したものと思われる。

「でも、ずっと女の子の服、ここに置いてるの。ユリウス兄さんが着るの?」

「俺は女の服を着る趣味は無いなあ」

「じゃ捨てる?」

「そうだ。グレンツ、お前着てみろよ」

「え!?」

「お前は女の服が似合う気がする」

「うっそー!?」

それでグレンツはフリーダが着ていた女の服を着せられてしまいますが

「似合うじゃん!」

と言われます。

「取り敢えず、部屋の中に居る時はそれを着てなよ」

「やだよー」

「グレンツはそもそも可愛いから女の服を着ていい」

「え〜〜!?」

「名前もグレンツェかグレンツァとか女名前に変えるといいな」

ということで、グレンツは兄からすっかり“妹”扱いされ、女の子の服を着ているように言われたのでした。

最初は部屋の中だけでしたが、その内、食堂などに行く時も、その格好で連れていかれるようになります。グレンツ本人も、女の子の服を着ている時は他の寮生たちから「可愛い」「彼女にしたい」などと言われるのに、すっかりハマってしまい、やがて寮内にいる時はいつもその格好をしているようになりました。ユリウスが女の子の服の新しいのを買ってきて、それもグレンツに着せていました。結構ラブレターももらうので、真面目な性格の“グレンツェ”はお返事を書き、結局“ボーイフレンド”ができてしまいました!

4年生に進級する時、ユリウスが卒業して、グレンツェは1人になりました。さすがに1人で1部屋使う訳にはいかないので、グレンツェは新1年生3人と同室になります。すると、彼らの手前、グレンツェは女装を控えるようになり、男の子の“グレンツ”に戻って、男子生徒としてギムナジウムの残り3年間を過ごしました。

ギムナジウムの6年生の時、ユリオンたちの実母ティアナが亡くなりました。54歳でした。当時は“平均寿命”は40歳くらいですが、これは赤ちゃんの3人に1人が小さい内に死ぬからであり、5歳まで生きた人はだいたい50-60歳まで生きていました。その時代で54歳はほぼ寿命に近いものでした。

カメリエとリリエが産んだ孫の顔も見ることができて充実した人生だったと言い残しました。ローランドのことも「お前は男の子になっちゃったんだから仕方ないね」と彼の生き方を認めてくれて、ローランドは涙を流していました。

グレンツはギムナジウムを卒業すると、テュービンゲン大学の医学部に入りました。

↓地図再掲(赤い■はプロテスタント都市)

この時点での兄姉たちはこういう状況でした。

ユリオン 31 大工

フリーダ 30 牧師&主婦!

カメリエ 29 結婚9年目(3児の母)

ソフィア 29 結婚6年目(2児の母)

ルイーザ 24 結婚7年目(2児の母)

ローランド 27 新米弁護士

トーマス 27 市役所の職員

アレック 25 博士課程

リリエ_ 23 結婚8年目(2児の母)

ノア__ 23 鍛冶屋

ユリウス 22 商人見習い

アンナ_ 21 “御友人”(*11)

グレンツ 19 大学生

(*11) アンナは20歳で修道院を退所し、修道院時代の1年先輩で前後して退所したエデルトルートという女性の“御友人”(Gesellschafterin / English=Companion)になった。実は修道院時代から、彼女と仲が良かったので、本人から誘われたのである。ここで“御友人”というのは、高貴な又はお金持ちの女性に付き添い、話し相手や外出時のお供を務める女性のことである。『アルプスの少女ハイジ』のハイジはクララの“御友人”である。ハイジの場合は年少の御友人だが、一般には家庭教師の手を離れた成人の娘がいる家で、御友人は雇用されていた。

御友人というのは“使用人”ではなく“ゲスト”である。だからゼーゼマン家において、ハイジは使用人たちから“お嬢様”と呼ばれていた。

グレンツがテュービンゲンの大学に入った時、兄たちで大学に通った3人の内アレックスだけが(法学部の博士課程に)在学中でしたが、グレンツは医学部で学部が異なるので、ひとりで学寮に入りました。

一人なので当然相部屋になります。同じ部屋になったのは、バルドル、フランク、クラウス、という3人でした。バルドルは堅物、フランクは遊び好きで、クラウスは勉強以外のことには興味が無い感じでした。フランクはしょっちゅう女の子と遊んでいて、バルドルから度々苦言を呈されていました。

ある時、グレンツが自分の荷物を整理していた時、荷物から衣服が1枚落ちます。

「あっと」

と言って拾い上げようとした時、バルドルの目に留まります。

「待て。それは女のドレスではないのか?」

「すみませーん。すぐ片付けます」

と言ってグレンツはすぐそのドレスを自分の鞄の中に入れてしまいました。

「君はまさかこの部屋に女の子を連れ込んだのか?」

とバルドルが追及します。女の子を学寮に入れるのは重大な規律違反です(フランクはこれまで数回厳重注意をくらっている)。

「違います。そんなことしないし、ぼくには女の子の友だちはいません」

実際ギムナジウムから6年以上、男だけの世界で生活しているので、女の子と知り合う機会もありませんでした。

「だったら、今の服は何だね?まさか女の家から盗んできたのではないよね?」

女の服を盗んだとあれば犯罪です。バルドルなら即通報して、グレンツは役人に拘束されるかも知れません。

「そんなことしません。この服はぼくのものです」

と仕方ないのでグレンツは言いました。

「君の物って、君、女の子の服を着るの?」

「はい」

とグレンツは仕方なく答えました。犯罪者と思われては困ります。

「君が女の子の服を着た所を見たい!」

とフランクが言いました。

それで仕方なく、グレンツはその服を出して身につけました。

「可愛い!」

とフランク。

「女の子に見える!」

とクラウスまで言います。

「君、いつもそういう服着てるの?」

とバルドルは尋ねました。彼も女の子姿のグレンツに見とれてしまった感もありました。

「いつも着てる訳じゃないんですけど、ギムナジウム時代に、君女の子の服が似合うよ、着てごらんよとか言われて、よく着せられてたんです。それで、ギムナジウムの寮を退去する時に持っていた女の子の服も一緒に持って出たので、そのまま荷物をこちらに運んだから、女の服も一緒に来てしまって」

「まあ女の子を連れ込んだのでも、女の服を盗んだのでもなければいいよ。疑ってすまなかった。君自身の服だというのは、君がその服を着こなしているのから明らかだ」

とバルドルは言いました。

しかしフランクは

「グレンツちゃん、その格好が可愛いから、いつもそういう服を着ててよ」

と言います。

「え〜?」

「女の子名前は無いの?」

「グレンツェと呼ばれてた」

「おお。じゃ俺は君のこと、これからグレンツェと呼ぶよ」

「えーん」

ということで、グレンツは大学入学早々に“女の子”生活が復活してしまったのでした。またグレンツ自身も、ギムナジウム後半の3年間、女の子の服を“あまり”着ていなかったのが少し不満に思えていたので、堂々と女の子の服を着られるようになったのは、そう悪くも感じませんでした。

グレンツェは、フランクに連れられて女の子の服のまま学寮の食堂にも連れて行かれました。

「誰だ女の子を連れ込んだのは?君、女はここには入ってはいけない。すぐ退出しなさい」

と寮長が言います。

しかしフランクが

「この子は男の子です。寮生のシュミットですよ」

と言うと

「確かにシュミット君だ。なんで君、そんな服着てるの?」

と言います。

「可愛いから着せてみました。別に何を着ても自由ですよね?」

とフランク。

「まあ女の服を着てはいけないなどという規則はなかったはずだ」

と寮長も言い(想定外なので禁止規定が無い)、結局、この後、グレンツェが女の姿で寮内を歩き回るのは容認されてしまったのでした。

そういう訳で、グレンツェはこれから博士号を取るまでの間、半ば“女子医学生”に近い状態で大学生活を送ったのでした。当初のルームメイトの中でフランクは結局度重なる規則違反で退学になってしまいました。バルドルは学士号だけ取って退学し、田舎に帰っていきました(学士号だけでも田舎なら医師を開業できる)。博士号取得まで一緒に行ったのはクラウスだけでした。

グレンツが大学に在学中23歳の年に、フリーダ・アレックス・ルイーザ・ユリウスの実母、オリビアが亡くなりました。54歳でした。奇しくも義姉のティアナと同じ年齢で逝きました。フリーダは男装で戻って来て母を看取ったのですが「あんた女の子してるんでしょ?ちゃんと女の子の格好しなさい」と言われて、女の姿で母を見送りました。

「お前は私の立派な娘だよ」

と言われてフリーダは涙を流していました。

(お葬式は地元の教会で行いましたが、フリーダが(男装で)司会を務めました)

4年後、グレンツが27歳の年に、母親のドリスが亡くなりました。56歳でした。義姉たちより2年だけ長生きしたことになります。ハンスは

「俺より先に死ぬなんて酷いよぉ。俺この後、どうしたらいいんだ?」

と号泣していました。

グレンツも自分が医者になった姿を母に見せてあげられなかったのが悲しく思いました。

そしてグレンツが医学博士になり大学を卒業した年、父ハンスが亡くなりました、62歳でした。60歳すぎまで生きたのは長寿だよなあと思いました。グレンツは危篤の報せを受け、勤務先のシュトゥットガルトから馬車で駆け付けてきたものの、死に目には会えませんでした。

ハンスはドリスが亡くなった後は魂が抜けたようになってしまい、ユリオンがチェスの相手をしてくれるのだけを楽しみに暮らしていたそうでした。

グレンツは、夫に先立たれた妻はわりと元気なのに、奧さんに先立たれた夫は呆けてしまうことが多いのは何故だろう?と思いました。

親たちがみんな亡くなってしまいましたが、兄弟たちの頭領であるユリオンはみんなに言いました。

「俺たち13人は兄弟だ。これからも一緒に助け合って行こう」

ハンスの葬儀の場で13人は手をひとつに重ねて誓いをしました。

しかしこれだけの人数が居て、自分たちって対立したりする者もいないし、ずっと仲良くやってこれたのは、素晴らしいという気がしました。

(経済的なゆとりが精神的なゆとりも生むんだよ、とナハトは言っていましたが)

グレンツェは医学博士の資格を取ってから、最初の数年間はテュービンゲンの隣町・シュトゥットガルトで、先輩の医師が開いている病院に勤め病院の実務を学び、また多数の患者を診察しました。この時期は、グレンツも自粛してずっと男の格好をしていました。先輩には「女の格好してもいいのに」と言われましたが!

でもこの時代、随分女の患者さんから親しまれました。女に特有の症状などを話すのに、彼(彼女?)は話しやすかったのです。この辺りは姉フリーダと似たような路線になっていました。

シュトゥットガルトで5年間その病院で診療した後、ローテンブルクで年老いて引退する医師の後継医師として乞われ、そこで初めて独立の開業医になることになりました。

この時、代母ナハトは、彼をテュービンゲン西方に広がるシュヴァルツヴァルト(Schwarzwald 直訳すると「黒い森」:高木彬光の『一二三死』(Eins Zwei Drei Tod) で重要な鍵になる)に連れて行きました。

かなり森の奥深くに入った所に見たこともない紫色の葉の植物が群生していました。

「この草を摘んで乾燥させなさい。すると万病に効く薬になるから」

「へー!それは凄い」

「但し、これを使っていいのは、まだ死ぬべき時が来てない人だけ」

「それってどう判断すればいいの?」

「重病人の往診を頼まれた時、私を連れていきなさい。私はお前以外の人には見えないようにして付いていく。私が病人の枕元に立っていたら、その患者は助かるから、薬を飲ませなさい。でも足元に立っていたら、もうその患者の命は尽きようとしている(*12)。だから『申し訳ありませんが、手遅れで手の施しようがありません』と言って帰りなさい。私がその患者の魂をあの世に導くから」

「ふーん。分かった」

とグレンツは答えましたが、この時、グレンツはこの“死の判定”の重さを理解していませんでした。

(*12) 今回の翻案では、死神が枕元に立っていたら助かるが、足元に立っていたら助からないという説を採用している。実はこれはどちらがどちらかというのが2種類のバージョンが存在する。

落語『死神』では、足元に死神がいたら助かるが、枕元なら助からないとなっている。Jakob Ayrer版でもグリム初版(1812)でも、逆に、枕元に居たら助かるが、足元に居たら助からないということになっている。これに対してグリムの1819年版では逆に、足元に立っていたら大丈夫だが、枕元に立っていたら死ぬということになっている。

しかし1837年版以降ではまた足元なら死ぬが枕元なら助かるということになっている。それで落語の『死神』はグリム第2版をベースにしたものと言われているのである。

元々のアイラーの原作が足元なら死ぬということだったので、初版で収集されたものもその方式になっていたのが、死神が足元に立っているより枕元に居る方がより死にやすい気がすると思って第2版で逆にしたものの、再度考え直して元に戻したものと思われる。