【男の娘とりかえばや物語・各々の出発】(1)

1 2

(C)Eriko Kawaguchi 2019-03-02

●これまでの話

権大納言(大将)の家には同い年の2人の子供がいました。春姫の子供・桜君(さくらのきみ)と秋姫の子供・橘姫(たちばなのひめ)です。

桜君は男の子なのに女性的な性格で、いつも部屋の御帳の中に閉じこもっており、母や女童など以外には会おうとせず、蹴鞠や小弓は苦手、笛や琵琶も苦手、漢字を見たら頭が痛くなる性格。一方橘姫は女の子なのに男性的な性格で、まず部屋に居ることがなく、いつも邸の中を走り回り、木登りしたり蹴鞠などで遊んでいます。笛も好きで、男の子が習うようなものを習いたがり、逆に普通の女の子が好むような人形遊びなどはしません。

それで父の権大納言は「兄と妹をとりかえばや(取り替えたい)」と悩んでいたのでした。

ある日邸の中を冒険していた橘姫は、偶然桜君の部屋に迷い込みます。そこでふたりは初めて出会ったのですが、ふたりはお互いがそっくりであることに気付きます。すると橘姫はそれを利用して、しばしば桜君の振りをして男装して出かけたり、弓矢や馬術の練習をしたりするようになったのです。そして橘姫が桜君のふりをして出かけている間に、舞や箏の先生がやってくると、桜君は橘姫の代理をやるハメになり、結果的に橘姫の服を着て、女装でお稽古を受けました。すると桜君は元々おしとやかな性格でもあり、舞を美しく舞うことができて褒められます。

それで結局、本来桜君が受けるべき漢籍や詩の講義、笛や琵琶のお稽古を橘姫が男装で受け、本来橘姫が受けるべき行儀作法・箏・和琴などのお稽古を桜君が(不本意ながら)女装で受けるというのが常態化してしまいます。

それでふたりのことを心配していた大将も、最近桜君は男らしくなってきたし、橘姫はおしとやかになってきた。ふたりのことを心配したのも杞憂であったかと思うようになりました。

それで橘姫は祗園祭りに褌(ふんどし)一丁で参加したり、賀茂祭(現代の葵祭)で流鏑馬の射手をしたりと“若君”として大活躍。一方の桜君の方も松尾大社の女子だけの秘祭で舞を舞うなど“姫君”として評価が上がっていきました。

ふたりの「入れ替わり」は数年続いたのですが、ある時、とうとうそれがバレてしまいます。大将はショックで落ち込んでしまいました。桜君は自分の後継者に、橘姫は天皇の妻にと期待していたのが全て崩壊してしまいます。そしてふたりは僧とか尼にでもするしかあるまいと思ったのです。

ここでひとつ大きな勘違いがあったのですが、橘姫は活発な性格で、男並みに活躍したいという気持ちがあり、なれるものなら男になりたいと思っていますが、桜君は内向的な性格ではありますが、別に女の子になりたい訳ではなく成り行き上、橘姫の代理を女装で務めているだけで、女の子の格好するの恥ずかしいなどと思っています。しかし父君やお付きの侍女たちは、桜君は女の子になりたいのだろうと思い込んでいました。桜君の気持ちが分かっているのは橘姫の母・秋姫だけで、桜君の母・春姫も「あの子は女の子になりたいのだろう」と思っていました。桜君は、女の子になりたいなら去勢しませんか?と言われて「少し考えさせて」と答えたりするのでした。

ふたりの評判が高まるにつれ、天皇がぜひそちらの息子を出仕させるようにと言います。大将は憂鬱な気分だったのですが、天皇から言われては出仕させない訳にはいきません。それでふたりを成人させることにします。束帯をつけて元服の儀をすることになった橘姫は大喜びですが、橘が元服するので結果的に代わりに裳(スカート)を付けて裳着をするはめになった桜君は「やだー」と思いました。

しかしふたりは無事?成人の式を終え、橘姫は“涼道”の名前を与えられて宮中に出仕していくのでした。そして宮中では、左大臣の孫息子が凄い美形で、漢籍にも詳しく、詩(漢詩)も歌(和歌)もうまく、書く字も格好いいというので、女官たちに評判になります。大量のラブレターが舞い込むことになりました。

一方桜君の方は“花子”の名前を与えられ、女子として成人してしまい、本人としては大いに困惑していました。このまま誰かの嫁になれとか言われたらどうしよう?とか、ボク月の物が来ちゃったらどうしよう?などと思っています。更に、今までは色々話し相手になっていた橘が宮中に出仕しているので手持ちぶさたでもあり、自分はこの後、どうやって生きて行けばいいのか悩み、愁いに満ちた日々を送っていました。

(これまでの話:ここまで)

(*1)この物語は“現代劇”ではなく“時代劇”として書かれた。

この物語が制作されたのは“古とりかへばや”が11世紀末で、改変版で現代まで伝わる“今とりかへばや”が書かれたのが12世紀末と考えられている。

これに対して原作(“今とりかへばや”)の記述を見ていると、吉野宮(天皇の兄弟)を紹介する記述で、遣唐使がしばらく派遣されていなかった所を無理に願い出て中国に渡航したと書かれているので、この物語は遣唐使が途絶えた9世紀半ばを舞台としていると考えられる。

遣唐使は838年に派遣されたものが最後で、これも804年に空海らが渡航してから40年ぶりの派遣であった(本来は20年に一度派遣する)。しかもこの渡航は大失敗で何度も天候不順で延期になった末、船の遭難で多数の犠牲者を出している。その後894年に60年ぶりに検討されたものの、大使に任命された菅原道真が「唐はもう衰退していて渡航して学ぶべきものは無い」と言って中止を建議。これにより遣唐使は正式に廃止された。実際唐は907年に滅亡している。

さて、その年、天皇(夢成)は健康を害し、譲位なさることとなりました。引退後のお住まいは朱雀院(*2)に置くことになります。

それで弟君の東宮・尊和親王が新しい天皇に即位します(*4)。そして天皇(夢成)の唯一人のお子様であった雪子内親王が新たな東宮に任命されました(*3). なお、この時点で新天皇・尊和にはお子様がありません。

つまりこの時期は皇位継承権者が極端に乏しかった時代で、今のままでは、雪子皇太子が即位したとしても、女帝は結婚ができない(*3)ので、もし新天皇に今後皇子が産まれなかったら、天皇の伯父である式部卿宮あるいはその子供の仲昌王(後の宰相中将)が皇位を継承することになる可能性もありました。仲昌王は女性関係が派手なので、跡継ぎ問題には困らないものの、天皇としての品位にやや(?)問題が生じる所でした。

その仲昌王にしても多数の恋人がいて、既に数人の子供もいるものの、自分の正式な妻とすべき貴種の娘が産んだ子供(自分が万一天皇になった場合に親王宣下できるような子供)はまだおらず、そういう女性を得たいと思っており、それで熱心に右大臣の四の君(萌子)と権大納言の長女(桜姫!)に恋文を送っていましたが、どちらの家でもあんな男と結婚させる訳にはいかないとして、全て側近たちが握りつぶし、絶対に手引きをしないようにと家中の者に言い渡していました。

(*2)天皇が譲位なさった後に住む御所を後院(ごいん)という。しばしば唐名(*6)で「仙洞御所(せんとうごしょ)」とも呼ばれる。仙洞とは仙人の住処(すみか)という意味である。

現代の平成時代に皇位にあった今上が譲位後にお住まいになる場所も仙洞御所と呼ばれる予定である。実際には現在の東宮御所を改修して仙洞御所にすることになっており、つまり今上(明仁)と東宮(徳仁)が住まいを交換なさることになる。現在の東宮御所を改修するまでの期間は、一時的に旧高松宮邸である高輪皇族邸をご使用になる。ここは昭和天皇が皇太子時代にお住まいになっていた(1915-1924)場所でもある。

(*3)史実では、女性で皇太子になったのは、阿倍内親王(後の孝謙天皇)のみである。とりかへばや物語の原作では(ネタバレになるが)、雪子東宮は、自分のお気に入りの橘姫(尚侍)が今上の皇子を産んだので、その若君に東宮の地位を譲って自分は東宮の地位を返上する。雪子自身が産んだ若君は右大将(桜君)と吉野宮の一宮(海子女王)との子供ということにして育てられることとなる。

なお女性天皇が未婚のまま即位して、その後結婚した例は過去には存在しない。女性天皇はこれまで10人いるが、

(1)皇后の経験者で夫の天皇が亡くなった後即位

(2)未婚の皇女

という2パターンに分けられる(元明天皇は特例)。

神功皇后(c400) 仲哀天皇の皇后

飯豊青皇女(484) 男嫌いのため結婚しなかったという(**1)

推古天皇(592-628) 敏達天皇の皇后

皇極・斉明天皇(642-645/655-661) 舒明天皇の皇后

持統天皇(686-697) 天武天皇の皇后

元明天皇(707-715) 皇太子のまま薨御した草壁皇子の皇太妃

元正天皇(715-724) 生涯独身

孝謙・称徳天皇(749-758/764-770) 生涯独身(**2)

明正天皇(1629-1643) 生涯独身

後桜町天皇(1762-1770) 生涯独身

神功皇后は多くの人が天皇として数えており、日本書紀も神功皇后のために1巻使用している。飯豊青皇女は清寧天皇の崩御後、次の天皇がなかなか決まらなかったため、1年近く中継ぎとして政務を執った。そのため、推古天皇を即位させる時に女帝の前例として使われたとも言われる。元明から元正への譲位は史上唯一の母娘継承だが、元正は草壁皇子の娘で男系でもある。

(**1)飯豊青皇女は1度男と寝てみたが楽しくなかったので以降男とは付き合わないことにしたという。

(**2)道鏡と称徳天皇の男女関係を示すような信頼出来る資料は存在しない。

(*4)皇位が兄から弟へと引き継がれるのは、そんなに多いことではない。9-10世紀に限って言えば、下記の例があるだけである。

●父の先帝は桓武天皇(在位中崩御)

平城天皇(805-809譲位)

嵯峨天皇(809-823譲位)

淳和天皇(823-833)

平城天皇には多数の子供がいて、その1人の高岳親王は嵯峨天皇の皇太子となったが、薬子の変に連座して廃太子となり、唐に渡って、その後天竺に向かう途中で虎に襲われ死亡した。嵯峨天皇にも多数の子供がいた。唐に渡った親王という意味では、高岳親王は吉野宮のモデルの1人かも知れない。

●父の先帝は醍醐天皇(譲位7日後に崩御)

朱雀天皇(930-946)

村上天皇(946-967)

後述。

●父の先帝は村上天皇(在位中崩御)

冷泉天皇(967-969譲位) 皇子皇女多数

円融天皇(969-984) 子供は一条天皇のみ

兄に子供が多数いて弟には子供が1人だけというのは、この物語とは逆のパターンである。

さて、朱雀帝・村上帝のパターンがこの物語と比較的似ている。しかも兄は“朱雀院”である。ちなみに朱雀院を後院(ごいん*2)として使用したのは宇多天皇、朱雀天皇、円融天皇などがある(そのため宇多天皇も円融天皇も引退後は朱雀院と呼ばれていた)。

朱雀天皇には2人の妻があり、子供は煕子女王(兄の保明親王の娘)が産んだ昌子内親王のみである。もうひとりの妻・藤原慶子(左大臣・藤原実頼の娘)には子供が無い。

つまりこの物語のパターンととてもよく似ている。煕子女王は出自からして皇后(中宮)になってもよかったと思うが、実は昌子内親王を産んだ時に亡くなっている。結果的には、女一宮だけがいて、その母が既に亡いというパターンも似ている。

史実ではその昌子内親王は村上天皇の息子の冷泉天皇(昌子からは従弟)の中宮になったが、子供はできなかった。

なお、物語の流れと大きく違うのは、朱雀帝・村上帝には多数の兄弟がいたというのと、実は昌子内親王は、朱雀帝の譲位後に生まれているという点か。

さて、話を涼道(橘姫)と花子(桜君)の時代に戻します。

天皇(朱雀院)の譲位と時を同じくして、関白・左大臣である藤原隆茂(桜君たちの祖父:通称大殿)も高齢のため引退を表明、また少し遅れて大納言を務めていた人の1人が亡くなりました(大納言の定員は2名)。そのため、昇進のラッシュが起きます。

桜君たちの父は大殿の後を継いで関白・左大臣に任命されました(*5)。侍従の君(橘君)は権中納言・中将・左衛門督に(物語の中では「中納言」と呼ばれることが多い)、また仲昌王も中将になり「宰相中将」と呼ばれることになります。

(*5)兄の博宗を差し置いて重治が左大臣になった理由は不明。普通なら右大臣の兄が左大臣・関白になり、弟の重治が右大臣になりそうなのに。またこのことで兄弟仲が悪化したような気配も無いのがとても不思議である。あるいは重治の母が皇女など高貴な血筋であったため、最初から大殿の跡継ぎは長幼の順で弟ではあっても重治と定められていたのか?

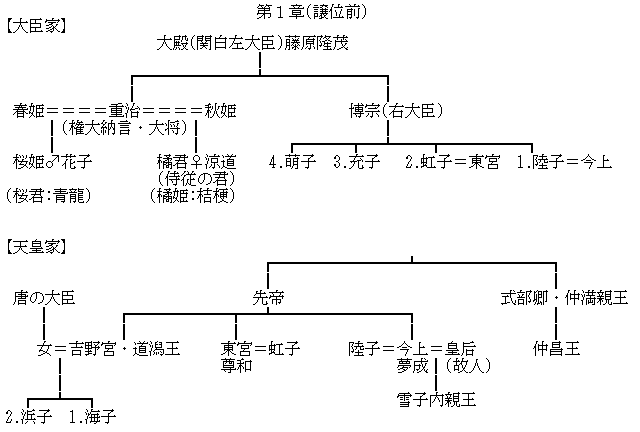

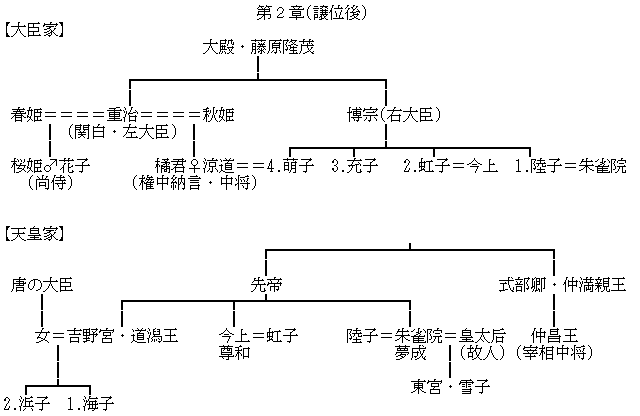

人間関係が複雑なので↓に皇位継承前と皇位継承後の家系図を上げる。

飛鳥時代から平安時代頃までの貴族というのは、だいたい早朝出仕してお昼前くらいに執務を終えるのが一般的で、勤務時間は5〜6時間だったようですが、それはあくまで一般的な多くの貴族の場合であり、忙しい人は忙しいのが、どこの世界でも、いつの時代でも常です。涼道(実は橘姫)は侍従(現代でいえば内閣官房のようなものか?)に任じられたこと、それに天皇や東宮から期待されていることもあって仕事が多く、夕方近く、時には夜遅くまで仕事をしていました。おかげで、花子(実は桜君)が「橘と話ができなくて寂しい」と漏らすほどだったのですが、同僚からも

「涼道君、大丈夫?」

と心配されるほどでした。

「平気、平気。僕は丈夫なのが取り柄」

と笑顔で返事する涼道でしたが、彼(実は彼女)は多忙に仕事をしている中、毎月1度、3日くらい休むのを常にしていました。

さすがにあれほど仕事してたら、そのくらいは休まないと身体がもたないのだろうと同僚たちからは思われていたようですが、実際は生理でした!

「月のものって面倒くさーい!」

と少輔命婦などにグチをこぼす涼道ですが

「どんなに男並みの姫様も、さすがに月のものだけはどうにもなりませんね」

と笑って答えていました。

「これどうしても毎月来るんだっけ?」

「40歳くらいまでは毎月来ますよ。妊娠している間と赤ちゃん産んでしばらくは来ませんけどね」

「赤ちゃん産む時かぁ!」

でも自分は男として暮らしていて、どうすれば赤ちゃん産むようなことになるのだろう?と疑問は感じます。

「でも姫様、生理が来る周期が不安定みたい」

と少納言の君が言います。

「これ規則正しく来る人もいるの?」

「多くの人は28日ごとに来るのですよ。でも姫様みたいに周期が乱れる人もけっこういますよ」

「まあボクは女としてはあまり優秀じゃないから」

「男としては優秀なんですけどね」

「えへへ」

もっとも涼道は生理の間、さすがに書類の持ち出しなどはしないものの、企画を練らなければならないものの下書きをしたり、あちこちに連絡しなければならないものについては、手紙を書いて家人に持たせたり、時には従者の兼充や俊秋などを使いに出したりして、結構仕事をこなしていました。

譲位の後は、権中納言になりましたが、これは今でいえば一般の大臣クラスの職であり、多忙さはますます増大しました。

ちなみに普通の貴族にとって(権)中納言というのは、出世の極みのような地位です。左大臣・右大臣の下に大納言(2名)があり、その下に中納言(3名)がありましたが、権中納言というのは中納言に準じるものです。中納言の仕事がたくさんあるので、追加で任官したもの。いわば“店長代理”とか“張出横綱”のようなもの。神社でも禰宜(ねぎ)のサブとして権禰宜のいる神社はありますね。

平安時代の官僚を無理矢理現代に当てはめると、左大臣が総理大臣、右大臣が官房長官、大納言は財務大臣や外務大臣クラスの重要閣僚、中納言が経産大臣・法務大臣・総務大臣クラス、権中納言は国土交通大臣・文部科学大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣クラスでしょうか。参議は国会議員相当か(定員は8名とひじょうに少ないですが)。

あの水戸黄門が権中納言(それで中納言の中国名(*6)で黄門と呼ばれる)になっています。偉そうにしていた悪代官などが「恐れ多くも先の中納言」と言われて、「ははー」と、みんな平伏するような、とーっても偉いのが中納言なわけです。

水戸光圀が権中納言になったのは63歳。伊達政宗も権中納言になっていますが、彼が任官されたのは60歳。実際、平安時代でも、権中納言に任じられるのは、参議を15年以上務めた人で、ベテランの官僚が長年勤め上げた後に得られる地位でした。

が・・・摂関家では権中納言は、大納言・大臣などに昇進するためのステップにすぎませんでした。涼道も父が関白・左大臣に出世したので、その後継者として、わずか16歳で権中納言になったわけです。

(*6)唐風官名

皇太子 東宮(とうぐう。皇太子のお住まいは東宮御所)

上皇 仙洞(せんとう。上皇のお住まいは仙洞御所)

関白 阿衡(あこう。宇多天皇と藤原基経の阿衡紛議で有名)

左大臣 左府(さふ)

右大臣 右府(うふ)

内大臣 内府(だいふ。家康を内府というのは将軍就任まで内大臣だったから)

大納言 亜相(あそう)・門下侍中(もんかじちゅう)

中納言 黄門侍郎(こうもんじろう。略して黄門)・門下侍郎(もんかじろう)

参議 宰相(さいしょう。宰相中将はこれ)

少納言 尚書郎(しょうしょろう)・門下給事(もんかきゅうじ)

近衛大将 幕府(ばくふ)。“幕府”は後に征夷大将軍を意味するようになる。

中務省(総務省相当) 中書(ちゅうしょ)

式部省(人事院相当) 吏部(りぶ)

治部省(諸氏の族姓の管理) 礼部(れいぶ)

民部省(民政特に租税) 戸部(こぶ)

大蔵省(出納・財宝管理) 大府(だいふ)

宮内省(宮内庁相当) 工部(こうぶ)

八省の内、兵部省・刑部省はそのままである。

なお、中務省・式部省・兵部省の長官である中務卿・式部卿・兵部卿は天皇の血筋に近い親王が名誉職的に任じられることが多く、事実上の統括者は中務大輔・式部大輔・兵部大輔であった。各長官は適当な人が居ないと空席になっている場合もあった。

さて、重治の兄・博宗は一の君の陸子を天皇(朱雀院)、二の君の虹子を東宮(今上)に嫁がせていたものの、陸子は皇子も皇女も産むことなく、皇后にもなれないまま終わってしまったなと嘆き、また虹子の方もまだ子供を産んでいないのを憂えていました。

そんな中、新たに左大臣になった弟の息子・涼道(実は橘姫)は、朱雀院にも今上にも覚えが良く、今後の宮中の中心人物になっていくだろうと考え、この甥とは強いつながりを作っておきたいと考えます。そこで右大臣は四の君・萌子を中納言に差し上げようと考えたのです。

兄からぜひにと申し込まれた重治は困ってしまい

「あの子はまだ若くて結婚など興味が無いようなのです」

などと言ったものの、

「男女のことは結婚してから覚えればいいですよ。ぜひ姻戚関係を結んで両家で帝(みかど)を支えていきましょう」

などと言われ

「一応聞いてみます」

と言って持ち帰ります。

それで(涼道の母である)秋姫に相談するのですが、秋姫は笑って言いました。

「宮中に出仕していて全くバレてないのですから、結婚くらいさせたって平気ですよ」

「しかし、結婚すれば夜の生活があるぞ」

「四の君はいつもぼんやりしているし、ねんねです。あんなウブな娘くらい簡単に欺せますって」

と秋姫は自信満々な表情で言いました。

秋姫にそんなことを言われると、左大臣も何とかなるかも知れないと考え、この話を受けることにしたのです。

橘君は父と母から、女性と結婚しろと言われてぶっ飛びます。

「無茶ですよ〜。私、ちんちん無いのに」

「ああ。ちんちんの使い方は分かってるね」

「宮中で仕事をしていたら、男の同僚たちが色々言っているので何となく分かりました。夜の営みはどうすればいいんです?」

「向こうは結婚って何をするのか知らないから、適当におしゃべりでもして過ごせばいいよ」

「それでいいんですか〜?」

そこで橘君は渋々、初めてラブレターなるものを書いて使いに持たせます。

《これやさは入りて繁きは道ならむ山口しるく惑はるるかな》

一方の四の君は物心付いた頃から「お前は帝(みかど)の妻になるんだぞ」と言われて育ってきていたのに、帝ではない人、しかも中納言ごときの低い位(と萌子は思っている)の男に嫁げと言われてショックを受けていました。そんなの酷い・・・とは思うものの、相手は宮中で女官たちが随分騒いでいる男だとも聞きます。届けられた文を見ると、文字が物凄く男らしく格好いい。こんな格好いい文字を書く人は凄い人かもと少しだけ興味を持ちました。

それで父にせかされて、お返事を書きました。

《麓よりいかなる道に惑ふらむ行方も知らず遠近の山》

このあと数回の文のやりとりをした所で、このあたりでよいだろうから婚儀をしようということになります。

さて、平安時代の婚儀の方法ですが、男が3日続けて姫の所に通ってきて、三日夜餅(みかのよのもちい)を食べ、露顕儀(ところあらわしのぎ)をするという手順で行われます。つまり古代からの伝統的な結婚形式である“夜這い”の形を蹈襲して、熱心に通ってくる男がいたのが、親にバレてしまい、それなら今後は家族同然に付き合おうと女の親が男を歓迎して宴をする、という建前を取る訳です。

それで手筈を整えて、その月の27日夜から29日夜まで3日間通い、翌日8月1日に宴をするということで両家の間で合意に達しました。おめでたいことだから朔日に宴をしましょう、と手筈を整えた橘君お付きの少納言の君は右大臣家の四の君お付きの近江という女房に提案して、向こうも了承したのですが、そういう日取りにしたのは、闇夜に近いので、橘の性別がバレにくいという考えもありました。一方の近江もその日取りなら、姫の生理も終わっているはずと考えて了承しています。

それで日程を告げられて涼道はやれやれと思います。気が重い中、服装や姫への贈り物などを準備していたら、25日、涼道の方に生理が来てしまいました。

「ありゃ〜。でも四の君の所に行くのは3日後だから、どうにかなるかな?」

「婚礼が終わった後になるかなと思ったのですけどね。最悪、布を当てておけばいいですよ。姫様の月のものって軽くて、あまり出血が多くないし、3日目だから、一晩くらい何とかなるでしょう」

お務めの方は26日から翌月3日まで7日間お休みにさせてもらいましたが、周囲は「結婚の準備で忙しいのだろう」と思ったようです。でも実は前半は生理休暇だったのです!

27日の夜はまだ生理が終わっていませんでしたが、水で洗い流した上で布を何枚も当てた上に褌(ふんどし*7)を締め、その上に立派な直衣(のうし)を着けて牛車に乗り、従者の兼充に付き添われて出かけます。

やがて右大臣家に着きますが、兼充と四の君の女房・近江とで予め打ち合わせており、近江の案内で涼道は萌子の部屋に導かれました。

「失礼します。中納言の涼道です」

と涼道ができるだけ低い声で名乗りをあげると、御簾(みす)の中の姫君は

「右大臣の娘、萌子です」

と可愛い声で答えました。

萌子は涼道を見て、あれ〜?この人とどこかで会わなかったっけ?と思ったものの思い出せませんでした(*10).

涼道は「挨拶代わりに」と言って龍笛で『海を渡る』という曲を吹きました。その美しい響きは邸中に聞こえ、萌子の母や、別の対(たい)に居た三の君なども、うっとりとするほどでした。萌子自身もこんな素敵な笛を吹く人なら、帝(みかど)でなくても結婚していいかもと思ったのでした。

(涼道は“忍んで”来ているという建前をほぼ忘れている)

演奏が終わると萌子は御簾の中から

「素敵でした」

と本当に感動したように言いました。

「喜んで頂けて幸いです。何ならまだ吹きましょうか?」

「ぜひぜひ」

それで涼道は萌子にせがまれるようにして、何曲も笛を吹くことになり、それは半時(1時間)ほどにも及びました。その後、笛に関する蘊蓄に始まり、葵祭りのこと、宮中のできごとで守秘義務に反しない程度のこと、など涼道はたくさんおしゃべりをし、萌子も御簾の中でそれに相槌を打ちながら、時々質問をしたりしながら聞いていました。

しかし夜更け過ぎになると、さすがに少し眠くなってきます。

「そろそろ寝ましょうか?」

と言われて萌子はドキッとします。

“男の人と寝ると赤ちゃんができるのですよ”と聞いていたので、ああ、私も赤ちゃん産むことになるのかなあ、などと思いながら、

「どうぞ、こちらへ」

と言います。それで涼道は

「失礼します」

と言って御簾をあげて帳台の中に入りました。

燈台(*9)の灯りで、お互いの顔がしっかり見えます。

涼道は初めて萌子の顔を見て『この子、年は自分より3つ上の19歳(数え年なので満でいえば17-18歳)と聞いていたが、まだ15歳くらいにしか見えん』と思いました(*10)。 こんな可愛い子を女の自分がもらっていいのかなあと少し後ろめたい気持ちになるも

「では一緒に寝ましょう」

と言って、まずは姫が着ている小袿(こうちき)と裳(も)を脱がせます。(姫は実は自分で衣服を着脱できない)、彼女を横にさせ、今脱がせた小袿を身体の上に掛けます。更にそばに畳んで置いてある衾(ふすま*11)も掛けてあげます。燈台の灯りを消しますので、真っ暗になります。涼道は自分も直衣(のうし)を脱いで姫の右隣に横向きに寝、脱いだ衣を自分の身体に掛けました(*11).

萌子は女房たちから聞いた“寝る”ということばに、何か妙なアクセントが掛かっていたので、寝る時に何かされるのかな?と思ってドキドキしています。涼道が自分の小袿と裳を脱がせた時も、ひょっとしてこのまま全部脱がせられたりして?と思ったのですが(充分分かっている)、脱がされたのは小袿だけだったので、やや拍子抜けした気分でした。

涼道は姫に優しく微笑み掛けると、

「萌子ちゃん、目を瞑って」

と言います。それで萌子が目を瞑ると、涼道は彼女の唇にそっと口付け(*12)をしました。

萌子は「きゃー」と思いながらも、そうか、結婚ってこんなことするのか、などと考えてドキドキしています。

「痛かったら言ってね」

と言って涼道は横に寝たまま右手を伸ばし、彼女の胸元の合わせから手を入れ、彼女の乳首を指で優しく撫でました。

「気持ちいいかも」

「可愛いおっぱいだね」

「私おっぱい小さいかなと思ってた」

うん。確かに小さい!やはりこの子、身体の発達がまだまだ未熟みたいと思います。少なくとも年下の自分の胸より小さいし。

「小さいのも好きだよ」

「そうですか?」

萌子は「好きだよ」と言われたなと思ってドキドキしています。それでしばらく乳首をいじられている内に身体が熱くなってくる感じです。そして精神的な昂揚を感じますが、これも萌子にとっては初体験のことでした。

『結婚って、気持ちいいことなんだぁ』

などと思っています。

「あそこにも触っていい?」

と涼道が訊くので、どこに触られるのかな?と思いつつも、

「はい」

と答えます。

すると涼道は胸元に入れていた手を外し、今度は袿の裾の方に手を入れてきました。え〜?まさか・・・と思っている内に、涼道の手は萌子のお股の所に来ます。涼道は指でその付近に触りながら何かを探しているようです。萌子はもうドキドキして心臓が破れないかと心配になるくらいです。やがて涼道の手は萌子のいちばん敏感な場所を探り当て、そこに当てた指先に少し圧力を掛け、ゆっくりと回転運動を掛け始めました。

『きゃー!気持ちいい!!』

と萌子は思います。涼道は萌子の様子を感じ取って、また優しくキスしてくれました。萌子は脳内が快楽物質でいっぱいになっていき、もう死にそう!と思います。

「痛くない?」

「はい。大丈夫です。もう少し強くてもいいかな」

「じゃ、少し強くするね」

それで涼道は少し指を当てる力を強めスピードも少しあげました。

『ああ。私はこの人に全てを献げていい』

と萌子は思いました。

結構な時間の後、萌子は何かに到達したような感覚を覚えました。すると涼道はそれをしっかり感じ取ったようで、またそっとキスをした上で、指の圧力を弱め、回転速度もとてもゆっくりしたものに変えました。それでしている内に萌子の昂揚も少しずつ落ち着いていきます。そして・・・

萌子は眠ってしまいました!

それを見て微笑んで、涼道は姫が身体に掛けている服と衾を直してあげた上で自分も眠りに入りました。

ずっと部屋の外で待機していた女房の近江は、ふたりが“成った”のかどうかよく分からず、不安でしたが、姫は嫌がったりする声はなく。むしろ何度か快楽に満ちたような声も聞いたので、やはり涼道は(たぶん女性経験は多いだろうし)巧いので姫も気持ちよく受け入れたのだろう、などと思っていました。

実際には涼道は女性の身体の仕組みは自分の身体で充分研究済みなので、自分が気持ちよくなるようなことを姫にしてあげただけでした!

(ちなみに花子の方は男性の身体の仕組みについて、かなり無知で16歳なのにまだ自慰の経験が無いし、性交の仕方もよく分かっていない)

ふたりが御簾越しの会話を終えて一緒に御帳の中で休んだのが12時頃。そしてふたりが眠ったのが深夜1時頃です。

忍んできた男は、“家族にバレないように”という建前で、夜が明ける前に退出しなければなりません。夏の夜明はだいたい寅の三刻〜四刻(4:00-4:30)くらいです。その時刻に兼充が牛車で迎えに来ますので、近江が兼充を中に入れ、兼充が「若様」と声を掛けて、涼道は目を覚まします。3時間ほど寝たことになります。四の君も一緒に目覚めたものの、まだ眠そうな顔をしています。

「楽しかった。今夜もまた来るから」

「はい。お待ちしております」

と、言葉を交わして涼道は姫に再度キスをした上で退出しました。この時、薄い月明かりの中(*13)、涼道は下着の下に挟んでいた、月のものを押さえる布が外れていることに気付き、慌てて挟み直しました。この時、その布が接触して姫の袿が少し汚れていたことに涼道は気付きませんでした。

「若、姫君はどうでしたか?」

と兼充が帰り道に尋ねます。

「可愛い子だったよ。まだ十五歳でも通るくらいだった」

「ああ。四の君はかなり幼い雰囲気とは聞いていましたが。それなら若様とも釣り合いが取れますね」

「まあ年齢も性別も自己申告でいいよね」

などと涼道は言っています。

「年齢は自己申告でいいかも知れませんが、性別の自己申告は無茶ですよ。私が女だと主張したらどうします?若」

「許す。五衣唐衣裳(いつつぎぬ・からぎぬ・も*14)を着て私に仕えてよいぞ」

「それは勘弁してください。女房たちに陶器(かわらけ)でもぶつけられそうです」

(*7)6世紀のものと推定されている井辺八幡山古墳から褌(ふんどし)をした力士像が出土していることから、褌は少なくとも飛鳥時代以前から存在していたことが分かっている。

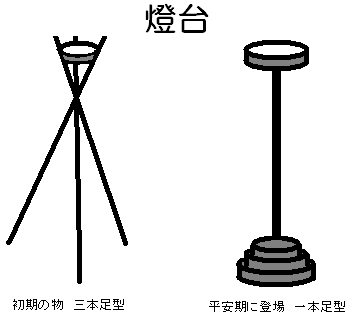

(*9)燈台(とうだい)は宮中や貴族の邸宅で使用された室内用の灯り。飛鳥時代に最初「結燈台(ゆいとうだい)」と言って、木の棒を3本クロスさせて立てて、その上に燈盞(とうさん:油皿)を乗せたものが現れたが、平安時代になると、足1本で支えるタイプも現れた。

燈台の標準的な高さは3尺2寸というので古代の尺(0.2963cm)で換算すると95cmくらいの高さになる。これより高いもので、部屋全体を照らすためのものを高燈台、それより低く、夜間に読み書き・お仕事などをする人のためのものを切燈台と言った。涼道は夜遅くまでお仕事をしていたので切燈台もたくさん使っていたであろう。

油を入れた燈盞(とうさん)には、布を細かく裂いて糸でくくった燈心(とうしん)を浸し、毛細管現象で油を吸い上げ点火して燃やす。すると燈心は燃えずに油だけが燃えてくれる。油は胡麻(ごま)・荏胡麻(えごま。シソ科の植物)・ハシバミなどの油、また椿油や、麻の実の油などが利用されていた。特に平安時代には搾油機が発明されて、効率的に植物油を採ることができるようになっていた。

むろんこのような油は極めて高価なものであり、江戸時代に菜種油が導入されるまでは、庶民は動物性の油(魚油・獣脂)で灯りを採っていたものと思われる。行灯(あんどん)の油を猫が舐めるなどというのはよくある風景だった。

その行灯(あんどん)は室町時代の発明、雪洞(ぼんぼり)は江戸時代に登場しており、かなり新しい時代のもの。いづれも周囲を紙で覆って、風で消えにくくしたものである。

蝋燭(ろうそく)は飛鳥時代に輸入されるようになったが、植物油より更に高価なもので、高級寺院の一部で特別な祭儀の時に使用されるに留まったようである。この輸入品の蝋燭(ろうそく)は蜜蜂(みつばち)の巣から作る蜜蝋燭だったとされ、あまり量産できる性質のものではなかった。平安時代になると松脂(まつやに)を材料に松脂蝋燭が国内で製造されはじめる。更に、漆(うるし)・山櫨(やまはぜ)などから木蝋(もくろう**1)を取り、これを原料にした蝋燭も製造された。

江戸時代になると、琉球王国から琉球櫨(りゅうきゅうはぜ)が持ち込まれ、これが優秀な木蝋を大量に出すので、漆や山櫨から採る木蝋を駆逐してしまう。そしてハゼノキと言えば、琉球櫨を指すまでになった。

(**1)木蝋はパルミチン酸グリセリドという物質で、化学的には蝋(=ワックス・エステル)の定義には当てはまらないらしい。

(*10)松尾大社の秘祭で萌子と一緒になったのは、花子(桜君)の方なので、涼道(橘姫)は萌子の顔をこれまで知らなかった。ぼんやり者の萌子は、その時“桜姫”の顔を見ていたことをきれいに忘れている。

(*11)昔は掛け布団というものは存在せず、昼間着ていた服を身体の上に掛けて休んでいた。なお、寝る時でも男性は烏帽子を取らない!ので涼道の髪が女性のように長いのはバレない。

実際には平安時代(**1)には寝具にする専用の衣服が登場し、それを衾(ふすま)と呼んだ。初期の頃は大きめの単衣(ひとえ)をそのまま使用したが、2枚使用して、間に真綿(まわた:絹の綿)などを挟んだ、暖かいものも登場する。衾はやがて袖が省略されて真四角なものとなり、これが室町時代になると掛け布団に進化したとされるが、室町時代の掛け布団にも、袖が付いていて元は単衣だったことを示すものもあったという。

なお真綿は高級品であるが、昔は木綿は真綿以上の超高級品だった。

なお物語の時期(平安初期)は新郎新婦が自分で衾を掛けていたのだが、後に平安時代後期になると、初夜に衾を掛けるのは、新婦の母(母が亡い時は女性親族。近い女性親族が居ない場合、最悪父や兄**2)が行うことになり《衾覆儀》と呼ばれ、これをむしろ《露顕》とも呼ぶようになった。

(**1)日本書紀の天孫降臨の所で一書(第四)に

「高皇産靈尊、以眞床覆衾、裹天津彦國光彦火瓊瓊杵尊、則引開天磐戸、排分天八重雲、以奉降之」

(高皇産霊尊、真床覆衾をもって、天津彦國光彦火瓊瓊杵尊に着せ、すなわち天磐戸を引き開け、天八重雲を押し分けて、もって之を降ろし奉る)

とあり、衾という概念は既に日本書紀が編纂された時代(720)にも既に存在したことが窺える。

(**2)どこかの出来の悪い萌小説のように、父や兄は性転換する必要も女装する必要も無い。

(*12)キスは土佐日記(934頃)にも「口吸い」として記述されており、日本でも古くからおこなわれていたことが推察出来る。

(*13)夏の朔2日前なら、太陽が昇るのが5時頃なので、月は3時頃昇る。夜明は昔は「日出の2刻半(=36分)前」と定義されていたので、28日朝の場合4時半頃。つまり月が昇ってから退出して間に合う。29日朝も月は4時頃昇るので月が出てから退出して間に合う。1日朝(朔)になると月は太陽と一緒に昇り新月なので月出が人間の目では観測出来ない。どっちみち露顕する日である。

下記は2019年8月1日朔の場合の京都地方の日出・夜明・月出時刻である。

7/30 旧6/28 日出5:03 夜明4:27 月出2:40

7/31 旧6/29 日出5:04 夜明4:28 月出3:40

8/01 旧7/01 日出5:05 夜明4:29 月出4:48

↑の表で夜明けは「太陽の伏角7度21分40秒」という現代の定義ではなく、「日出の2刻半前」という昔の定義を適用している。ここでいう刻は時を4分割したものではなく、1日を100分割したものである。1日は24×60=1440分なので2刻半=14.4分×2.5=36分になる。

(*14)五衣唐衣裳姿(いつつぎぬからぎぬも)は現代では十二単(じゅうにひとえ)と俗称されているが平安時代に「十二単」という言葉は存在しなかった。この言葉は『源平盛衰記』の中で、建礼門院が壇ノ浦で入水した時の服装の記述を正式名称かと誤解した人から広まったと言われている。

五衣唐衣裳姿はこのように着る。

(1)下着を着けた上に

(2)長袴を穿く。

(3)単衣(ひとえ)を着る。

(4)袿(うちき)を数枚重ね着する。

(5)打衣(うちぎ)、表着(うわぎ)を着る。

(6)裳(も)を着け、唐衣(からぎぬ)を着る。

袿は夏は1〜2枚、冬は4〜5枚着て寒暖の調節をする。一時期この重ね着の枚数を宮中の女性たちで競い合うことがあったため「最大5枚にする」というお達しが出て、そのため「五衣」の名前が定着した。五枚重ね着した状態ではだいたい20kgくらいになり、米袋2個を背負って歩いているようなものである。つまり、この装束を着けるには結構な体力が必要であった!

これはあくまで「礼装」であり、普段は袿を重ね着した上に、打衣・表着はつけずに唐衣代わりの小袿(こうちき)を着た“小袿姿”をしていた。小袿の下に表着だけ着ける場合もあった。裳は着けたり着けなかったりする。この夜、四の君は、小袿姿で、表着も着けないものの、裳は着けていたようである。

近江は涼道が退出した後、姫の様子を見るとスヤスヤと眠っているので、しばらくこのままでもいいかなと思いました。そしてふと見ると袿に少し血が付いています。ああ、処女の出血ねと思い、やはりちゃんとふたりは“成った”んだなと思いました。

やがて朝食(あさげ)の時間になるので姫を起こしますが、姫は少しボーっとした雰囲気で朝御飯を食べていました(もっとも萌子は普段からボーっとしていることが多い)。

「姫様、昨夜は如何でしたか?」

「結婚って、気持ちいいことなのね」

姫は無知なので、あんな気持ちいいことしたら、赤ちゃんくらいできるかも、などと思っています。自分が実際には性交をしていないことに気付いていません。

「気持ち良かったですか。それは良かった。痛くないですか?」

「痛くないようにしてくれたよ」

「それはやはり若様が巧いんでしょうね」

近江がそのように言うと、四の君は突然不安そうな顔をして言いました。

「やはり若様はたくさんの女の人と経験してるのかなあ」

「あれほど女官たちに人気の人ですから。でも姫様が間違いなく若様の正妻なのですから、気にすることないですよ」

「そっかー。他の女の人ともあんなことするのか」

と萌子は嫉妬しているかのようでした。

朝食が終わった頃に、涼道から後朝(きぬぎぬ)の歌も届きます。それを読んで姫がぽーっと顔を赤らめているので、どうも本気で恋をしているようだ、と近江も思いました。すぐにお返事の歌を書き、使いの者に持たせました。それでまた今夜、涼道が忍んでくる手筈となります。

28日も夜更けに涼道はやってきました。そしてふたりは夜中までおしゃべりをして過ごしてから、一緒に帳(とばり)の中で休み、また萌子は快楽の絶頂を経験することになります。29日朝、涼道は4時頃、退出しますが近江が粥を用意してくれたので、その粥を食べてから退出することにしました。

29日もまた後朝の歌を交換し、いよいよこの日の夜は3日目に突入します。涼道がその日の夜更けに姫のもとを訪れ、いつものように3時間ほど笛を吹いたりおしゃべりをした後、さて帳の中で一緒に寝ましょう、と言っていた所に近江が

「中将様、これをお召し上がり下さい」

と言って、銀の脚付きの皿に載せた餅を差し出します。皿の上には小さな餅が6個載っています。三日夜の餅(みかよのもち)です(*15).

「頂く」

と言って涼道は餅を1個取って丸呑みし、1個取っては、と3個餅を噛まずに食べました。

「姫も召し上がれ」

と言って、涼道は皿を四の君の方に寄せます。それで姫も3つ餅を丸呑みしました。

「それではごゆっくり」

と言って近江は空になった皿を持って下がりました。

そしてふたりはその晩も御帳(みちょう)の中で快楽の絶頂を体験していました。もっとも絶頂に達しているのは萌子だけで、涼道はしてあげているだけなのですが、萌子が気持ち良さそうにしていると涼道も充分心地よくなる気がして、敢えて自分のもいじって自分で逝く必要はないと思っていました。

8月1日の朝。

この日は兼充は迎えに来ません。既に夜も明け、日も昇った頃、近江が御帳のそばまで来て

「若様、姫様、ご準備を」

と声を掛けます。それで涼道は起きて、姫に小袿を着せ裳もつけて髪の乱れも直してあげました。四の君は、若様って、女性の服の構造をよく知っているみたい。やはりたくさん女の人と遊んでいるのかなあ、などと思っています。(萌子は自分で服が着られない)

その上で涼道は自分の服も整え、衾は畳んでそばに置きました。

やがて近江の案内で萌子の母・深山と右大臣がやってきます。露顕(ところあらわし)をします。

涼道は帳の中から出て亀居(*16)をして両手を突き深くお辞儀をして言いました。

「関白藤原家の重治が長男、中納言・中将の涼道にございます。伯父上様、ご機嫌麗しゅう御座います」

「おお、そなたが萌子の思い人であったか。今後宜しゅうに」

と右大臣は笑顔で言いました。

その日、涼道はずっと右大臣宅に滞在し、右大臣宅では宴の準備が進められました(*17)。管弦に長けた者が呼ばれ、料理が作られ、お酒も用意されます。萌子は近江たちの手で特別な唐衣を使用した超豪華な服(「重い〜!」と悲鳴をあげている)が着せられますし、涼道の方も左大臣宅から少納言の君や少輔命婦などが来て、涼道に特製の高価な袍(ほう)を使った豪華な束帯を着せました。

涼道は“建前上”男なので、男の家人たちに着換えを手伝わせればいいはずですが、“特殊事情”があるので、着替えは女の女房たちにしか務まりません。その件については、男の家人である兼充や俊秋たちは、初期の頃は首をひねっていたものの、最近では慣れてしまって何も疑問に思っていません。

当代の2大実力者である左大臣と右大臣の息子と娘の婚儀とあって、多数の招待客も集まり、お祝いを述べます。宴は右大臣が乾杯の音頭を取って盛大に行われました。涼道自身も客人たちに笛を披露し、

「若君の笛は素晴らしい」

とお世辞抜きで褒められていました。

(*15)三日夜の餅は3日目の夜が明けた後に食べるというのが後には定着したようであるが、落窪物語で落窪姫の所に通ってきた右近少将は、あこぎから3日目の夜に餅を提供されている。

(*16)亀居とは、左右の足を曲げて後ろにやり、その間に尻を落とす座り方。要するに女の子座り!である。

昔はこの亀居が尊者の前での最も礼儀正しい座り方であった。いわゆる正座は江戸時代に大名たちが将軍の前に出た時に取る姿勢として定められたことからその後、普及した。正座という言葉が生まれたのも江戸時代である。

(*17)落窪物語の四の君の婚礼の描写を見ると、露顕儀は、婿が3日目にやってくるのを新婦宅で待ち構えていて、夕方やってきた所を捕まえてそのまま宴に出席させている。恐らくはその宴の中で三日夜の餅も食べさせる方式か?(この婚礼には三日夜の餅のことは触れられていない)

しかしそれでは流れが悪くなるので、この物語では、落窪姫の婚礼の流れに準じて、三日目夜の床に入る前に三日目夜餅を食べさせるだけにした。そして露顕儀は翌朝、そして夕方に披露宴という形で構成した(落窪姫はネグレクトされているので露顕儀も祝宴もしてもらっていない。あこぎが一人で頑張って姫の服にしても粥や半挿(はんぞう)・盥(たらい)にしても、三日夜餅にしても最低限の食事に果物などまで用意した)。なお『とりかへばや物語』の原作では作者がこの手のものの描写に興味が無かったのか、婚礼の手順についてはほとんど触れられていない。

さて、婚儀が終わったので、涼道は基本的に右大臣宅が自分の住所ということになります。それで四の君が住む桐の対(たい)に自分の荷物なども運び入れ、そこから毎日内裏に出勤して帰ってくるようになるので、この時期は花子と会う機会がほとんど無くなり花子はますます寂しい思いをすることになります。

(右大臣宅は一の君の母が住む菊の対、二の君の母が住む梅の対、三の君とその母が住む藤の対、四の君とその母が住む桐の対から構成されている)

ただ毎月4日くらい「ちょっと用事があるので」と言って、乳母の実家に行っているようなので、右大臣は何だろう?と疑問に思っていました。最初は他にも妻がいるのかな?とも思ったものの、どうもそうでもないようです。

実際には、もちろん生理です!

その4日間は内裏でのお仕事も休んでいるようなので「病気ですか?」と尋ねると「一種の持病ですね」とだけ、涼道は答えつつ、

『女であるという病気が治ることはないしなあ』

などと思っていました。

9月中旬(現代の暦なら10月中旬)“後の月”の宴が宮中では行われました。

月を愛でる行事といえば、8月の満月(中秋の名月)が有名ですが、翌月の9月13日「後の月」もまた名月として昔から愛でられてきました。ただこの年は9月15日に宮中で行事が行われました。

中納言(涼道)はふと梅壺女御が多数の侍女を連れて帝の許に向かっている所を目撃しました。

自分がもし女として生きていたら、自分もあんな感じで多数の侍女にかしづかれて、華やかな暮らしをしていたのかも知れないなあと思うと、少し心が乱れます。でも自分は男として生きる道を選んだのだから仕方ないと考えました。

せめて姉君(桜君のこと。本人は別に女の子になりたい訳ではないのだが、勝手に姉ということにされている)は、ふつうに女の幸せを享受できたらいいのだけど、などとも考えて、梅壺女御の行った方角を見ていました。

(きっと桜君はくしゃみをしている)

それで涼道が少し考え事をしていたら、そこに宰相中将(仲昌王)が通りかかりました。

彼は萌子と花子(桜姫)の双方にせっせと恋文を書いていたものの、萌子は涼道のものになってしまい失恋したので、残る関白の姫君(花子)ひとりに恋心を抱いています。しかし彼は廊下にたたずんでいる中納言の姿を見て、思わずドキッとしてしまいました。

うっかり口説いてしまいたい気分になって、待て、こいつは男だぞ、と思い直します。

『男の俺でさえ、こいつにはうっかりときめきを感じてしまう。こいつから声を掛けられた姫君はそのままふらふらとしてしまうだろうなあ』

などと思いました。そして彼が声を掛けると、中納言も微笑んで振り返りましたが、宰相中将は、その笑顔を見てまたドキリとしてしまい、男でもいいから抱きたいと思ってしまいました。

ああ・・・俺はもしかしたら両刀使いなのかもと初めて意識します(これが翌年以降の“悲劇”につながっていく)。

涼道が言います。

「あなたの(四の君への)思いは知っていたので、気の多いあなたではあっても(自分が結婚してしまって)申し訳無い気持ちはあるのですが、世の中ほんとに思うままにはならないもので、ただこうして(梅壺女御を)眺めているだけで、どうしたものかなと思っていたのですよ」

宰相中将も失恋したのはもう忘れようと思っていたし、四の君を得られなかったのも、こいつが奪い取ったという訳ではなく、大人たちの権謀術数による思惑の結果なので仕方ないと思っているのですが、その可愛い四の君を得られて、更に帝の覚えもよくて、全て順調な筈の中納言が、いったい何を悩んでいるのだろうと、宰相中将は不思議に思いました。

あるいは今彼が後ろ盾になってあげている、女東宮を自分の妻にしたいとでも思い悩んでいるのだろうか。10歳以上年上だけど、元東宮との間に女の子でもできれば、間違いなく次の帝の皇后にできて、摂政関白は間違い無しだろうし、そのこと自体、こいつの立場なら、望めば叶えられないこともなかろうに、などと考えます。

「まああまりひとりで悩みすぎない方がいいよ。僕が聞いてもいいことなら、相談にも乗るし、少々の悪いことでも一緒にやっちゃうよ」

と宰相中将。

「悪いことするのもいいね!」

と破顔して言った上で

「もう少し悩んでみるよ。何かの時には相談するよ」

と涼道は彼の“男の友情”に感謝して答えました。

2人は、しばし“男同士”の会話をして、かなり盛り上がりました。

「俺**に、こないだから恋文送ってて、もう少しで落ちそうなんだよ」

「ああ、あの子は可愛いね」

「見たことあるの!?」

「偶然見てしまったことあるんだよ。関係は無いよ」

「ほんと?楽しみだなあ」

宰相中将は“女を喜ばせる”テクニックなども披露するので「今度誰かで試してみよう」などと涼道も応じて、ふたりは猥談でも盛り上がりました!

(橘君は猥談は平気である。むしろ得意である。一方桜姫は猥談は苦手である!)

1 2

【男の娘とりかえばや物語・各々の出発】(1)