【男の娘とりかえばや物語・ふたつの妊娠】(1)

(C)Eriko Kawaguchi 2019-08-22

さて東宮は北陸から帰京した後、自分の“後ろ盾”ということになっている涼道を呼び、留守にしていた間に何か無かったか尋ねようと思いました。

ところが侍女を使いにやると、逆に源大将(四の君の姉・三の君の夫)が直々に東宮のおられる昭陽舎(通称:梨壺)にやってきて、

「中納言様は一週間ほど前からお休みになっております。実はそれで事務が滞っていて困っておりまして」

という返事です。

「またあいつ、何やってんだ?」

と雪子は怒り、そばに控えている花子に

「尚侍(ないしのかみ)、ちょっとお前の手の者に命じて、あいつを連れ戻してこい」

とお命じになりました。

そして源大将が帰った後、花子は小さい声で命じます。

「午前中にその手配をしたら、午後からでもいいから、お前、ちょっと太政官と近衛府に顔出して謝っておけ」

「あのぉ、それってまさか・・・」

「むろんお前が中納言の代理をするに決まっている」

「え〜〜〜?また男装するんですか?」

「やはりお前、女になりたいんだっけ?」

「何度か言いましたけど、その気は全くありません」

「だったら男装はむしろ普通だろ?」

「でも男の格好とか慣れてないから、あんな服着てると変な感じで」

「やはり今すぐ玉抜きするか?牛の玉抜きに慣れているものなら手配できるが」

「私、牛と同じですか〜?」

「大差ないと思うけどなぁ」

「もう少し待って下さい」

「だったら、やってこい」

「はい、分かりました」

と花子はしぶしぶ了承したのでした。

六条辺りの家。

仲昌は涼道の月の物が終わるまで、この六条の家に居座ってしまい、更には涼道が「仕事に戻らなきゃ」と言うのを押しとどめて、2人の滞在は5日、6日と延びてしまっていました。涼道も女姿になっていると、何だかいつもの調子が出ず、簡単に仲昌に言いくるめられてしまいました。

滞在が長期間になったため、付き添っている乳妹の小竹(高宗の妹)が心配して言いました。

「姫様、宮中や、右大臣様宅に連絡しなくてもよいでしょうか?」

「うん。文を書く」

と言って姫姿の涼道は萌子宛に1通、上司の大納言宛に1通、文を書きました。

使いの者に文を持たせた所で仲昌は言いました。

「涼ちゃん。君はもう男の姿には戻らなくていい。ずっとこのまま女の姿で僕と一緒に暮らして欲しい」

「そんな訳にもいかないよ。明日か明後日には、内裏に戻ろう。君もそんなに長く休んでいてはいけないだろう?」

と微笑みながら涼道は仲昌に言いました。

大納言への手紙を持って行ったのは高宗なのですが、太政官に入って行ったところで声を掛けられます。

「高宗」

「あれ?殿様??」

そこには六条の屋敷で休んでいたと思っていた涼道が居るのです。

「どうかしたかい?」

「殿様から大納言様への手紙を言付かったので持って来たのですが・・・」

「うん。急用を思い出したから、急行して来たんだよ。僕が先に着いてしまったようだね」

「ではこの手紙は?」

「不要になった。僕が預かっておこう」

「はい」

と言って、高宗は大納言への手紙を“涼道”に渡しました。

「そうだ。ちょっと頼まれてくれない?」

「はい」

「遠出になって申し訳無いのだけど、三河の雅之殿に文を書くから持って行ってもらえないか?」

「分かりました。行って参ります」

それで“涼道”は自分の執務机で文を書くと、往復の費用と一緒に高宗に渡しました。それで高宗は(馬に乗り)三河に向けて出発しました。

「間一髪。全くあの子は去年も叱られたのに懲りてないなあ」

と“涼道”は独り言を言いました。

一方、右大臣宅の萌子に手紙を持って行ったのは、いつもこの役目をしている、筑紫の君(物忌みの時に仲昌を引き入れてクビになった、尚侍の元侍女)です。

右大臣宅では、持病の治療と称して中納言が家を留守にてから日数が経っているので、右大臣が

「どういう病気か知らないが、治療の必要があるなら、ここが自宅なんだから、ここで治療すべきではないのか?」

と文句を言っています。

「まあ色々あるのでしょう」

と萌子は達観しています。

どちらも実際には中納言は別の女の所に行っているのだろうと思っています。そこに文が到着します。

《自分は生きる価値が無い気がしてなりません。でも全ての物に別れるのは辛い気がします》

などと書かれています。右大臣は意味が分からず首をひねりますが、娘にすぐ返事を書けと、せかします。萌子は前々から言っていた出家のことだなとは思ったのですが、こう返事をしました。

《私でさえ、もう死んでしまおうと思い悩みましたけど、こうしてのうのうと生きていますよ》

萌子は仲昌との浮気、そして彼の種の子供を産んでしまったことからくる悩みのことを書いたのです。

それで筑紫の君が萌子のお返事を持ち帰ると、涼道は涙をぼろぼろ流しました。その手紙を覗き込んだ仲昌も、久しぶりに萌子の字を見てドキッとしています。

「僕は明日内裏に戻る」

と涼道は言いました。

「うん。僕も戻らなきゃ」

と仲昌も言いました。

その頃、涼道の身代わりをして様々な書類を頑張って片付けている花子は『あいつ一体いつ帰ってくるつもりのかね』と、ぶつぶつ文句を言っていました。

花子は漢字があまり得意ではないので、助手代わりに、東宮の侍女で漢字に強い越前にそばに来てもらって書類の内容を確認してから、決裁の署名をしたり、内容によっては上司の大納言にお伺いして処置を決めていました。

「あいつがまだ戻ってこないのなら奥方のメンテもしておくか」

と独り言を言うと、その日の夜遅く仕事が一段落した所で“涼道”は右大臣宅に“帰宅”しました。

話が面倒になるので母屋にいる人たちには気付かれないようにそっと桐の対に行きます。心を落ち着かせるように箏を弾いていた萌子は手を止めました。

「殿?」

「ごめん。長く留守して悪かった」

「ご病気はもうよいのですか?」

「だいぶ回復したよ。明日から仕事にも出るから」

そう言って“涼道”は萌子に口づけします。

「あれして」

「いいよ」

それで“涼道”は約1年ぶりに萌子を完全なる悦びの頂点に到達させてあげたのでした。

さて、本物の涼道は、やっと右大臣宅に戻ったのですが、自分は昨日戻って来ていたことになっているので「あれ?」と思います。萌子も優しく

「殿様、今夜もあれして」

などと言っているのは

「また今度ね」

などと言っておきますが、そのやりとりで、姉上が来たのかと悟りました。

案の定、翌日参内してみると仕事は片付いています。そして姉の所に参上すると「全くあんたは」と叱られました。涼道も素直に姉、そして同様に心配していた東宮に謝りました。

これが9月25日のことでした。

10月になります。

先月の月のものが来たのが9月13日で、六条辺りの家には結局10日ほど滞在してしまったのですが、その日付から考えると、次の月のものは10月12日頃に来るものと思われました。

その時はまた3〜4日休まないといけないしと思い、涼道は仕事を溜めないように、早めに片付けられるものは早めにと思いながら仕事をしていました。今月は吉野にも行かず、右大臣宅に毎日帰宅して、四の君にも優しくしてあげていました。四の君は“あれ”はしてもらえないものの、毎晩充分気持ち良くしてもらえるので、涼道に満足し、幸せな気分でいました。右大臣も、そういう婿を見て満足し、中納言の“持病”が治るようにと加持祈祷などもさせていました。

(涼道は毎月3日ほど休むのを周囲には持病治療のためと称している)

そして、中旬になり、そろそろ月の物が来る時期だよなと思っていたのですが、なかなか来ません。元々涼道の月の物は周期が不安定で、半月で来ることもあれば、1ヶ月飛んで2ヶ月後に来たりすることもたまにあるので、今回は少し空いているのかなと思っていました。

さて、六条辺りの家で一週間ほど女装の涼道と過ごした仲昌は、もう涼道とは一晩も離れて過ごせない気分になってしまいました。内裏に出仕していても、かなり長時間、涼道の傍に来て話しています(こいつの仕事はどうなってるんだ?)。むろん人目があるので変なことはできません。

右大臣宅までやってくることもありますが、

「疲れているので、明日宮中でお話を聞きます」

などと言わせて、涼道は会おうとしません。

たくさん文も書きますが、涼道は適当にあしらっておきました。

その日もまた右大臣宅まで押しかけてきたのですが、その日は、玄関の所で人を呼んでも誰も出て来ません。仲昌は、まあいいや、よく知ってる家だしと思い、案内も無いまま勝手に中に入ってしまいました。

「涼ちゃんいる〜?」

などと声を掛けて部屋の中に入ると、左衛門が驚いたように大きく目を見開いてこちらを見ています。他の侍女はいません。

「姫様はお会いになりません。お帰り下さい」

と左衛門は言います。

「いや、中納言に会いに来たんだけど」

「殿様は出仕なさいました」

「ありゃまた入れ違いになったか」

と言って、帰ろうかと思ったのですが、急に帳の中に居る四の君(萌子)のことが気になりました。

「萌ちゃん、ご無沙汰してたけど、元気?」

などと勝手に帳(とばり)の傍に寄って声を掛けます。むろん萌子は返事などしません。

左衛門が仲昌と帳の間に無理矢理身体を割り込ませて

「おやめ下さい」

と言いました。仲昌としてはちょっと言葉を交わすことができたら、そのまま帰るつもりだったのですが、左衛門に抵抗されて、かえって変な気分になってしまいました。彼は左衛門を手で払いのけます。床に倒れた左衛門はめげずに仲昌の身体に取りすがるようにして動きを止めようとします。仲昌は左衛門を殴り倒してしまいました。

そして荒々しく帳(とばり)を開けると、中で怯えている萌子に

「萌ちゃん、君のことも好きだよ」

などと言って、押し倒してしまったのです。

一通りのことまでしたら、萌子は泣いています。一時的に失神したものの意識を回復した左衛門が

「騒ぎにならない内にお帰り下さい」

と強く言うので、仲昌も

「今日はごめんね。でも本当に君のこと好きなんだよ」

と名残惜しそうに言ってから、仲昌は退出しました。

これが10月13日のことでした。

左衛門はその日の午後帰宅(普通の人は昼前に帰宅するが涼道は忙しいので、しばしば帰宅が午後や夕方までずれ込む)した涼道に、姫に聞かれないよう別室に導いてから、正直に今日の午前中に起きたことを話しました。心の広い殿なら、無理矢理された“過ち”なら、許してくれるのではないかと見込んで相談したのです。案の定、涼道は「萌子には罪は無い」と明言しました。

「しかしあいつは何とかしないといけないな」

と涼道は考え込むようにしました。

「殿様、男の警備員を立たせる訳にはいかないでしょうか」

と左衛門は言ってみます。

「確かにこういう事態がまた起きた場合、女だけでは防げんな」

と涼道も言います。

「許す。誰か信頼できる者なら良い」

と涼道が許可したので、左衛門は自分の弟(つまり萌子にとっても乳弟になる)の寛勝という者を番人として侍らせるようにしました。実はその後も仲昌王は何度か強引な侵入を試みたものの、男の番人が侍っているのを見ると、さすがに諦めたのでした。

左衛門と対策について話し合った後、涼道は「急用ができた」と言って、内裏に行くと、宣耀殿に居る姉・花子を訪ねました。

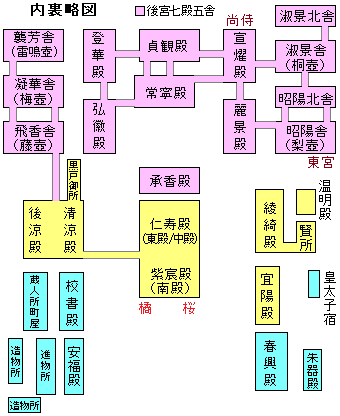

なお内裏の略図は↓(再掲)

(東宮は昭陽舎(梨壺)、花子は宣耀殿、天皇の女御は、凝花舎(梅壺)・弘徽殿・麗景殿)

「つまり私にあんたの奥さんを抱いてくれってこと?」

「今夜は頼む。してやらないと、あの子は僕に許してもらえなかったと思うと思うんだよ」

「私が抱いてもいいの?」

「今夜は仕方ない。頼む」

「分かった。だったら、あんたは今夜は私の代わりにここで尚侍(ないしのかみ)の代理をして」

「それってまさか・・・」

「もちろん私の服を着てね」

「女装するの〜〜〜?」

「あんた、女のくせに」

それで2人は服を交換し、男装の花子が“涼道”として右大臣宅に帰宅したのでした。

「お帰りなさいませ。お仕事は片付いたのですか?」

と言って左衛門が迎えてくれます。

「うん。片付けてきた」

と言って、軽く夕餉(ゆうげ)を食べます。

「萌子、遅くなってごめん」

と“涼道”は萌子に声を掛けますが、萌子は昼間の事件があったので、許してもらえるだろうかと不安そうな顔をしています。

“涼道”は帳(とばり)の中に入り、萌子に口づけをしました。

「殿様、ごめんなさい。実は今日・・・・」

と言いかけた萌子の口を“涼道”は自分の唇で塞ぎました。

「何も言わなくてよい。そなたの気持ちは分かっている」

と言うと、“涼道”は萌子の服を全部脱がせ、念入りに彼女を愛してあげました。

乳を吸われ、あそこを刺激され、そして深く“涼道”の愛の印が萌子の体内に入ってくると、萌子は感激のあまり声をあげ、涙を流しました。

それで萌子は自分は殿に許されたんだ、というのを実感することができたのです。

その夜、“涼道”は何度も何度も萌子を貫き、彼女を逝かせてあげました。

萌子は

「あれ〜、殿様、女みたいにおっぱいがある」

と思ったものの、そういえば過去にも涼道の胸に触ると女のように弾力があったことを思い出し、男の人にも胸が大きい人いるのね、と思い直しました。(さすがウブな姫君である)

さて、一方の“花子”のほうは、慣れない女装をして、居心地の悪い気分で宣耀殿の自室に籠もっていましたが、夜も随分更けた頃、東宮のところからお使いが来て、呼ばれますので、梨壺に参上します。

「こんな夜半(よわ)に何かありましたでしょうか」

「おお、来たか。今夜も夜伽(よとぎ)をしてくれ」

「はい。何か本でも読みましょうか」

「それでは伊勢物語でも読んでくれ」

「かしこまりました」

(伊勢物語は仮名で書かれているので、漢字が苦手な(本物の)花子でも読める)

それで雪子の部屋の本棚から、雪子腹心の女房・越前に伊勢物語の写本を取ってもらい、“花子”は雪子の帳(とばり)の中に入って、本を読み始めました。

(以下は読みやすいように漢字仮名交じりで記す)

(前略)男のもとより、かくなむ、

筒井筒、井筒にかけし麿がたけ、過ぎにけらしな妹見ざるまに

女、返し、

比べこし、振り分け髪も肩過ぎぬ、君ならずして誰かあぐべき

など言ひ言ひて、つひに本意のごとく逢ひにけり。

(中略)

男、異心ありてかかるにやあらむと思ひ疑ひて、前栽の中に隠れ居て、河内へ往ぬる顔にて見れば、この女、いとよう化粧じて、うちながめて、

風吹けば沖つ白波たつた山夜半にや君がひとり越ゆらむ

と読みけるを聞きて、限りなく悲しと思ひて、河内へも行かずなりにけり。

(大意)

幼なじみの男と女がいた。おとなになってから各々縁談などもあったが、ふたりはずっとお互いのことを思っていた。そして男は女に歌を送る。

《小さい頃、一緒に背比べしたあの筒井筒、私の背丈は、とうにあの井筒を超えてしまいました。愛しいあなたを見ないうちに》

女は返歌する。

《あの時比べたりした私の振り分け髪も、肩より長くなってしまいました。あなた以外の誰のために髪上げをしましょうか》

それで2人は双方の親を説得して結婚した。

長く経つ内に、男はいつか河内に愛人ができてしまった。しばしば家を空けて女の元に通うのだが、妻は嫉妬するような様子も見せない。それで男はひょっとしてこいつにも男がいるのではないかと疑う。そこである晩、河内に行ったふりをして庭に隠れていた。すると妻がきれいに化粧しているので、やはり・・・と思ったのだが、妻は河内の方を見て歌を詠んだ。

《風か吹けば白波が立つ(*1)。その竜田山をあの人はたったひとりで夜半に越えていくのでしょうか》

妻が自分の身を案じていることを知り、男は感動して、もう河内の女の所に行くのはやめ、ずっと妻だけを愛して過ごした。

(*1)「沖つ白波たつた山」は、「白波が立つ」と「竜田山」の掛詞(かけことば)。竜田山は、河内と大和の国境にある山。

雪子は「いい話だなあ」と言って感動し、涙を流している。“花子”も自分と四の君のことなど考えて、読みながら涙が出てしまった。

「よし。感動した所で今夜は寝よう。帷子(かたびら)を降ろすように」

と雪子が言うので

「はい、添い寝させて頂きます」

と言って“花子”は帳台の周囲の帷子を降ろして外から見えないようにした上で、雪子のそば、畳の上に横になります(雪子は畳の上に敷いた敷物の上に横になる)。

ところが見ていると、雪子は服を全部脱いでしまい、裸になってしまいました。

「寒くないですか?」

と心配して尋ねます。この日は10月13日で、現代の暦で言えば、11月下旬です。

(平安時代は現代よりかなり平均気温が低い。歴史上も特異な低温時代。特に京都の冬は寒い)

「そなたも脱げ」

「えっと、それはちょっと問題が」

「構わんから脱げ」

と言って、雪子は強引に“花子”の服を脱がせてしまいます。立場が立場だけに抵抗することは許されません(それで雪子はいつも(本物の)花子にパワハラ・セクハラしている)。

雪子が“花子”の裸を見て、戸惑っています。

「そなた、ハゼはどうしたのだ?」

「あいにく持ってません」

「まさか、とうとう女になりたくなって、ハゼを切ってしまったのか?」

(ちょっと待て。姉上は普段、東宮様と何してるんだ?と思う)

「ごめんなさい。私、実は涼道です」

東宮様が度々姉に自分の代理をさせていたということは、自分たちの性別のこともご存じなのだろうと思い、涼道は正直に告白しました。

「なんだ。びっくりした。だったら、お前でもよい。私の夜の相手をせよ」

と言って、雪子は涼道を押し倒してしまったのでした。

「あ〜れ〜!?」

そしてその夜、涼道は何度も何度も“入れられて”不覚にも何度も何度も絶頂を体験することになります。それは仲昌にされたのとはまるで違う、とても気持ちのよいものでした。涼道はまぐわいというものがこんなに気持ちよいものであることを初めて知りました。

夜半(よわ)も過ぎて、そろそろ暁(あかつき)が始まるという時分、涼道が目を覚ますと、少しして雪子も目覚めたようです。

「あのぉ、東宮様、もしかして、ハゼをお持ちなのですか?」

と涼道は疑問に感じたことを言ってみました。

「ああ。私がハゼを持っていたら、次の帝になったかも知れないが、残念ながら持っていないから、私は主上(おかみ)に男の子が生まれるまでの、つなぎの皇太子にすぎん」

と雪子は言っています。

正直、帝に男の子が生まれず、本当に雪子が帝位を継いだ場合、女帝の子供には皇位継承権が無いので、次の天皇の座をめぐって下手すると血を見る争いが起きるかも知れないと涼道も思っていました。いちばん近い血筋になるのは仲昌王ですが、彼には全く人望がありません。吉野の宮にも男の子がありませんし、娘たちは母親が唐人なので天皇にしようとすると異論続出でしょう。日本に定着してから何世代か経った人なら、桓武天皇(母が百済系の渡来人一族)のような前例がありますが、海子たちは唐人の血が濃すぎます。

この時、涼道はまさかその問題を解決するのが自分になるとは夢にも思っていません。むしろ帝は、萌子の姉・虹子(梅壺女御)を深く愛しておられるので、早く2人の間に男の子が生まれないだろうかと、祈るように思っていました。

「そなたに入れたのはこれだよ」

と言って、雪子は“それ”を涼道に手渡しました。

「これ、何をかぶせているんですか?」

「牛の腸で作ったかぶせ物だ。これを付けていると入れられる側は痛くない」

「この中身は・・・まさかパンですか?」

「そうそう。パンを焼いて3日くらい経ったものが、ちょうど良い硬さになるのだよ。焼いてすぐでは柔らかすぎて入れることができん」

「じゃ、私、パンとまぐわいしてしまったのですか?」

「そなたは博識だから、天竺(てんじく:インド)の向こうの波斯(はし:ペルシャ)の更に向こうに希臘(しーら:ギリシャ)という国があるのを知っているであろう?」

「吉野宮様から習いました」

「その希臘(しーら)の国で、昔、長く続く戦争があってだな」

「はい」

「その戦争をやめさせようと、女たちが立ち上がったのだよ」

「へー」

「戦争をやめるまでは、男たちに一切、夜の営みを拒否すると宣言して、女だけで山に立て籠もってしまった」

「へー!」

「男たちは困って、中には自分の妻に会おうと、こっそり女の国に侵入を試みた男もいたが、警備の女たちで追い返してしまい、男たちを寄せ付けなかった。それでとうとう男たちは根負けして戦争をやめたのだよ」

「それはいいことです。戦争はやむを得ずやりますけど、本当はできるだけしない方がいいのです」

「うん。それで女だけで立て籠もっている間にだな。男たちも女とできなくて寂しいが、当の女たちだって、男とできないのは寂しい」

「そういうもんですかね?」

「そうだよ。おぬしはそのあたりの女の心があまり分からないようだな」

「実はそうなんです。私は、女としては凄く不完全なんですよ」

「男としては優秀なのに」

「えへへ」

「まあそれで“したーい”という女たちがいるので、考え出したのが、この焼いたパンを使う方法だった」

「へー!!」

「細長いパンを焼いて数日経つと適度に硬くなる。これをお互いに入れ合って性欲を満たしたのだな」

「なるほどー」

「その話を聞いていたのだが、実はパンというものがどんなものか、私も知らなかった。それが先日能登に行って、偶然にもパンの作り方が分かった。それで通常は丸いパンを焼かせているのだが、この話を確認するために、細長いパンも焼いて、取り敢えず自分ので試してみた。太さは何度か試行錯誤して、この直径1寸ちょうどのが良いことが分かった。ただ、これを直接入れると痛いんだな。それで、牛の腸で作った皮をかぶせる方法を思いついた。自分以外でも誰かで実験できないかと思っていたのだよ。今夜、お前が来たので、これは好都合と思って試してみた。気持ち良かった?」

「気持ち良かったです!」

「よし。お前も奥方と試してみると良い。きっと奥方は喜ぶぞ」

「それいいかも」

「では毎日、そなたにも細長いパンを届けさせるな」

「毎日でなくてもいいです!」

「そうか。取り敢えず、牛の腸のかぶせものは5枚くらいやる」

と言って、雪子は涼道に桐の箱に入った皮を箱ごと渡してくれました。

「これきれいに洗って乾かした後、燭台に使う植物油を塗ればまた使えるから」

「油を塗るんですね」

「うん。そうしないとやはり痛い」

「ところで、そのパンはこの後、どうするんですか?」

「火鉢で焼いて食べる」

「食べるんですか〜?女に入れたものを」

「別に問題無かろう?皮の中だから汚れていないし。多少はついてるかも知れないが、あそこをお互いになめ合ったりすることを考えれば、食べるくらい平気だと思うぞ」

「舐める?」

「奥方のサネを舐めたことない?」

「そんなことしたことありません」

「今度してやれ。それもきっと喜ぶぞ」

「試してみようかな・・・」

そういう訳で、この日、涼道は雪子から、たくさん“秘め事の技”を伝授されたのでした。

ところで仲昌王について、涼道はひとつの作戦を考えました。

これまで、仲昌には冷たい態度を取っていたのを、取り敢えず2人だけで会っている時はできるだけ優しくしてあげます。それで当面彼は他の女にはあまり手を出そうとしないでしょう。しかし、その2人だけになる機会自体はめったに作らないようにして、職場の中にあったり、あるいは若い上達部・殿上人の集団の中に身を置いていたりするのです。そうすることで彼は涼道に対する欠乏症の状態になり、得るのが困難なものには情熱を注ぐので飽きるまでに時間が掛かるだろうと考えたのです。

このあたりは涼道自身に男の心と女の心が混在していて、その双方を理解することから考えた作戦でした。

ただこのやり方は、彼を性的欲求不満にしてしまいます。そこで彼はガス抜きをすることにしました。

涼道はその日の午後、近衛府で仲昌に会った時言いました。

「今日は小夜の誕生祝いなんだよ。お祝いにくる人もたくさん居るから、もし良かったら君も来てよ」

「涼ちゃんはどうするの?」

涼道は他の誰が聞いているか分からない所で「涼ちゃん」はやめろーと内心思いながら言います。

「今日は土佐国の件で文書を書かないといけない。たぶん徹夜になると思う」

「ありゃ、父親が祝いに出なくていいの?」

「昨日の内に内輪の祝いは済ませたんだよ」

「なるほどー」

それで仲昌は夕方、仕事を終えてから右大臣宅にやってきました。確かに訪問客が何人も居て、小夜も乳母が抱っこして披露されています。右大臣が満面の笑顔ですが、涼道の姿は見えません。仕事をしているはずですから当然でしょう。仲昌は、左衛門や、ふだん四の君の部屋を警護している左衛門の弟までこの宴席に来ているのを認識します。

念のため左衛門に声を掛けます。

「姫と会えない?」

「できません。姫様のことは諦めて下さい」

「まだ起きてる?」

「お答えできません」

と全くつれない反応です。

それで仲昌は諦めて帰ったふりをすることにしました。

そしてもっと遅くなり、時が宵(よひ)から夜半(よは)になった頃、こっそりと右大臣宅の庭に忍び込むのです。

家人に見つからないように、わざわざ黒い服を着てそっと侵入しました。

萌子の部屋は灯りが落としてあるようです。仲昌は音を立てないようにしてあがりこみ、帳台の中に入りました。中で寝ていた女がギクッとして起き上がろうとするのを押しとどめ、

「大きな声を出さないで。会いたかったよ」

と言って抱きしめました。

「私も好き」

と女が小声で言うので、仲昌は萌子のことが愛おしくなり強く抱きしめました。そうか。本当は自分のことが好きなのか、と有頂天です。

「僕も好きだよ」

と言い、女の服を脱がせます。そして乳首を吸い、あそこを刺激し、そろそろいいかなという所で結合しました。仲昌は久しぶりに萌子と逢えたという感情から、彼女を3回、4回と愛しました。

さすがに疲れたなと思い、口づけをしてから少し眠ります。

二十六夜の月が昇ってきて、仲昌はその明かりで目が覚めました。

やはり萌子もいいなあ。何よりも“ふつうの女”だし、などと思って彼女の顔を見ます。

「え!?」

仲昌が声をあげてしまったので、女も目を覚ましました。

「中将様、私嬉しい」

などと女は言っています。

「誰だっけ?」

と仲昌は言ってから

「あ、君は尚侍(ないしのかみ:花子)の侍女じゃないか?なんでこんな所に居るの?」

それは尚侍の侍女でよく仲昌の手紙を仲介してくれていた、筑紫の君という女でした。

「私、物忌みの時に中将様を手引きしたことで叱られて尚侍様の侍女を首になってしまったんです」

「それは済まなかった」

「それでどうしよう?と思っていたら、兄上の中納言様(涼道)が雇ってくださって」

「そうだったの!?」

「中納言様がお忙しいので、日々、中納言様の文を奥方様(萌子)に伝える仕事を主として、しております」

「へー!」

と言ってから、仲昌は言いました。

「でもなんで君、ここに居る訳?」

「はい、今夜は奥方様は方違え(かたたがえ)で知り合いの御邸宅にいらっしゃってまして」

「方違え〜〜〜!?」

「それで私がここで留守番をしているように中納言様から言われました」

やられた〜〜〜!!と仲昌は思います。

「でも中将様と会えるなんて思いもよりませんでした。私幸せです」

「そう?なんならもう1度“する”?」

「はい。して下さい!」

と筑紫の君は嬉しそうな顔で言いました。

それで仲昌も

『ま、いっか。こいつだって女だし』

と思って、再度彼女を抱いたのでした。

結局この後、筑紫の君はしばしば仲昌の家にも呼ばれて床を共にすることになり、実質的に仲昌の妻の1人となってしまうのですが、それは彼女を自分の妻の身代わりに仕立てた涼道にとって予想外のことを後に引き起こします。

萌子が妊娠しました。右大臣はまた大喜びです。これも中納言が最近ちゃんと娘とよく寝ていたからであろうと嬉しそうに語っていました。

この問題について、涼道と左衛門は、萌子の聞いていない所で話し合いました?

「どう思われます?」

「微妙だよね」

萌子の最終月経は、9月27日でした。つまり計算上、14日後の10月12日頃に受精したことになります。ただ萌子はわりと生理不順なので、数日の前後はあり得ます。

10月13日に、例の事件が起きています。その日、午前中に萌子は仲昌にレイプされ、そして夜中には“涼道”と通常の性交をしています。

「殿様、あの日以降、姫様との交わりは?」

と左衛門はダイレクトに訊きます。このあたりはハッキリさせないと困るのです。

「実はあの後は数日、交わる所までは行っていない。君だから言うけど、実は僕は元々弱いんだよ。だから疲れている時は立たないんだ」

「ああ、そんな気はしておりました」

左衛門としても、涼道が萌子と一緒に過ごしても必ずしもまぐわいしないのは、きっと性的に弱いせいなのだろうというのは想像していました。

「ということは13日にできた子というのは間違い無いですね」

「そうだと思う」

「ではどちらの子供かは・・・」

と左衛門が悩むように言いましたが、涼道は無言でその部屋を出ます。そして、萌子の私室に向かいます。左衛門が慌ててその後を追います。

「いい?」

と声を掛けてから、涼道は萌子の帳(とばり)の中に入りました。萌子は不安そうな顔をしています。涼道は萌子に口づけをしました。

「萌子、知ってる?結婚というのはね。夫は妻が産んだ子を自分の子供として育てるという契約なんだよ」

「私・・・自分でもよく分からない」

「だから、この子は僕の子供」

と涼道は萌子のお腹に手を当てて言いました。

「ごめんなさい、ごめんなさい」

「何も泣くことは無い。君は僕の最愛の妻なのだから」

と涼道は言うと、萌子を抱きました。

そしてその夜、涼道は萌子の火門(ほと)を何度も何度も貫いてあげたのです。萌子は夫が許してくれていることを再認識し、涙を流して喜びながら、今までにも増して気持ちの良い、その快楽に身を委ねていました。

涼道が父の左大臣宅に寄ると、左大臣も萌子の妊娠を耳にしたようで、困ったような顔をしています。

「四の君が妊娠したと聞いたが」

「ご心配なく。僕の子供ですから」

「お前、女を孕ませられるの?」

と左大臣は驚いたような顔をしています。

「僕ももう4年くらい男をやってますから。女くらい孕ませますよ」

「そうなのか?だったら良いが」

どうも左大臣は思考停止気味っぽいですが、そばに居る母・秋姫は笑っていました。この人は達観しているよな、そればかりは見習いたい、と涼道は思うのでした。

「そうだ。果物をもらったんだよ。食べて行きなさい」

と父が勧めます。

それは伊予国で穫れたという蜜柑(みかん)でした。蜜柑は涼道も大好きです。

「頂きます」

と言って、食べようとしたのですが、なぜか食が進みません。そして食べている内に吐き気をもよおしてしまい、庭に駆け下りました。

「どうしたんだ?」

と父が心配して言いますが、母の秋姫は

「奥方が妊娠したから、あんたまで妊娠したんだっりしてね」

と言いました。

え!?

涼道は考えました。本来は10月12日くらいに月のものは来るはずでした。今日は10月30日です。これまでも2ヶ月経ってやっと月のものが来たこともあって、今回も乱れているのだろうと思っていたのですが・・・まさか。。。。

そういえば、妊娠した妻(萌子)も、自分と同様に吐き気をもよおしたりしていたぞ。まさか・・・・自分も本当に妊娠したのでは!?だから月の物が来ないのでは?

「大丈夫です。疲れが溜まっているのかも」

と、取り敢えず父には取り繕っておきます。

「お前、激務だからなあ」

と父は心配そうに言ったのですが、涼道は目の前が真っ暗になる気分でした。

涼道は妊娠のことを誰かに相談したい気分でしたが、その相談相手を思いつきませんでした。自分が男として立派にやっているとして喜んでいる父には話せません。そもそも自分を男だと思い込んでいる右大臣や萌子には絶対に話せません。思い悩んだ涼道は結局、不本意ではあるものの、仲昌に話すしかないと思い、六条辺りの家に彼を呼び出しました。

すると宰相中将は驚いたものの、こうなっては他に選択肢は無い。女の姿に戻って、私と暮らそうと言いました。涼道としても、そんな形で世間から姿を消すことにはためらいがあるものの、では他に選択肢があるか?というと全く思いつきません。

「それしかないのかなあ」

と涼道は曖昧なことばを吐きましたが、どうも仲昌はそれを自分と一緒に暮らすことに同意したものと受けとったようでもありました。

涼道はその日は悩みながら、仲昌と別れました。

翌日、涼道が仕事を終えてから、右大臣宅に帰宅すると、左衛門が何か握っています。

「それは何?」

「あ、いえ。捨てるものですから」

「見せなさい」

と言って、やや強引に取り上げます。

「何だこれは?」

と涼道は声をあげました。何と、仲昌から萌子への恋文だったのです。

「殿様。誤解しないでください。中将様からの手紙は私が全部握りつぶして、奥方様には決して見せておりませんし、奥方様も中将様に手紙を書いたりすることはありません」

と左衛門は弁解している。

「それは分かっているよ。これからもそれで頼む」

と涼道は答えました。

「はい」

しかし、何てやつだ!?と涼道は思いました。昨日自分に「一緒に暮らそう」と言っておいて、今日は萌子に恋文を送る!?なんて節操の無い奴なんだ!

実を言うと、仲昌としては、昨日会って、涼道の妊娠を聞いて自分と涼道の縁を確信し、更に一緒に暮らそうと言い、それに同意したとも取れることを彼が言った。それでもうこれで彼を落とせたと仲昌は思い込んでしまったのです。

すると急に余裕ができて、他の女にも恋文を送り始めたということだったのです。

しかし涼道は不愉快でした。そして僅かながらあった仲昌への気持ちは完全に冷めてしまいました。

そして涼道は考えたのです。

「もう自分で自分に始末を付けるしかない」

と。

当時は「自殺」というのは極めて罪深いものであると考えられていました。そのため平安時代は自殺はとても少なかったという説もあります。

(異論もある)

そのため涼道が考えたのは、こういうことです。

お腹が目立つようになる前に姿を消す。そしてどこかで取り敢えず女姿になって子供を産む(さすがに男のままでは子供は産めない)。そして子供は誰か然るべき人に託し、自分は男姿に戻って吉野宮を訪ねていき、そこで頭を丸めて僧になる(尼になるとは考えていない)。

そして実際、事態はそれに近い形で進んでいくのです。

11月中旬になっても涼道には月のものが来ませんでした。それで涼道は妊娠は間違い無いことを確信します。涼道は六条辺りの家でそこに置いてある女物の服を着て、町の医者(くすし)の元を訪れました。医師は妊娠していることを確認しました。もう赤子の心臓も動いてると聞き、涼道の中に、自分は母親になったのだという、新たな意識が生まれました。

実はそれで、涼道の心の中に僅かながらあった、自死という選択肢は消滅したのです。自分の道連れで赤子の命まで奪うことはできないと涼道は考えました。少なくとも出産するまでは自死は許されない。

辛くても生きていこう。

医師からは、予定日は6月下旬だろうと言われました。どうも、9月に、月のもので六条辺りの家に籠もっている所を仲昌が訪ねて来た時、その別れ際にしてしまった、まぐわいで妊娠したようでした。月のものからあまり日数が経っていないから大丈夫だろうと思っていたのですが、そもそも涼道の月のものの周期が不安定なので、早めに排卵してしまったのでしょう。

(卵管内で精子は3日くらい生きているという問題もあるのだが、そこまでは涼道も理解していない)

年も押し迫ってきます。

涼道が左大臣宅に行くと

「お前、なんか元気が無いな」

と言われます。

「ここの所、体調があまり良くなくて」

実際には妊娠が4ヶ月目に入っていて、つわりがきついのです。

「それはいけない」

と言うので、左大臣はすぐに坊主を呼んで祈祷をさせました。

涼道は祈祷を受けながら思いました。

「こんなに自分のことを心配してくれている人がいるのに、自分が居なくなったらどんなに悲しまれるだろう」

と。

父は食事を用意させ、一緒に食べながら、にこやかな表情で言いました。

「お前のことをどうしたらいいのだろうと悩んだ時期もあったが、こうして宮中で出世して、多くの人から期待されているのを見ると、私は嬉しい。でもお前がそんなに具合の悪い顔をしていたら心配してしまうよ」

本人としては、つわりの影響で食欲も進まないのですが、涼道は無理して食事を食べ、できるだけ父に心配をさせないようにしていました。

年が明けて、涼道と花子は19歳になりました。

涼道は、逃れられない運命を前にして、まるで屠殺場に連れて行かれる羊のような気分だと思っていました。

中納言として新春を迎えるのは最後になるからと思い、牛車を新調しましたし、配下の者たちにも良い装束をそろえてあげました。むろん自分の装束も立派なものを新調します。

年明け最初は父の左大臣宅に挨拶に行きました。その後、内裏にも参内しますが、中納言の立派な出で立ちは宮中の人の目を引きます。宰相中将も見とれてしまうほどでしたが、涼道は彼の視線は黙殺して、姉の尚侍(ないしのかみ)の所に行ってしまいます。宰相中将・仲昌はその後に付いてきます!

宣耀殿で姉と新年の挨拶を交わし、自分にくっついてきているのをいいことに仲昌に琵琶を弾いてもらって、涼道は『梅が枝』という曲を歌いました。仲昌としては、物忌みの夜、ここに強引に侵入したのを毅然として拒否した尚侍のことが思い起こされてバツが悪い思いをしながら琵琶を弾いていましたが、むろん尚侍は何も言いません。儀礼的に新年の挨拶を交わしただけです。

その後、中納言は普通に太政官と近衛府に行き、各々の部署で仕事を処理していきました。仲昌がくっついていますが、黙殺し、着々とし自分の仕事をこなしています(全く仲昌は自分の仕事はどうなっているのだ?)。

帝にも拝謁して新年の挨拶をしてきましたが、帝も中納言に篤い信頼を置いているようでした。あらためて『妹をくれ』と言われますが、丁寧にお断りしておきました。

その花子は日々(夜な夜な?)、雪子に“ご奉仕”させられていました。

「胸もだいぶ膨らんできたなあ。これなら、裸にされても、胸の小さな女くらいには見えるぞ」

「それ私、憂鬱なんですけど」

「どうせ、男としては生きていけないのだから、開き直ればいいのに」

「それはそうですけどねー」

「今年中には玉を抜こうか」

「やはり抜くんですか〜?」

「そろそろお前も覚悟を決めなきゃ。そうだ。お前のちんちんを妹にくれてやったら」

「嫌です。でも私小さい頃から、妹に、ちんちん僕にちょうだいと言われてました」

「あはは」

「ところで、中納言は体調が悪いのか?なんか疲れたような顔をしていたが」

「秋頃から、体調がよくないようですね」

「ちょっと心配だな。過労かな」

「あまり無理してほしくないですけどねー」

時は過ぎていきます。

3月1日、内裏の南殿で、桜の宴が開かれました。召された歌い人たちが、苦心して美しい歌を詠んでいます。上達部(かんだちめ)たちも各々歌を詠みます。中納言・涼道が詠んだ歌は評判が良く、帝がわざわざ御衣を脱いで、賜ってくれました。

(上達部(かんだちめ)とは三位以上の人+参議。中納言は従三位。この後昇進することになる右大将の地位も同じく従三位(それで服の色は変わらないと言われる:当時は位ごとに着る服の色が定められている)。仲昌は参議なので正四位だが↑の例外規定で上達部にカウントされる)

涼道は帝から褒美を賜った御礼に舞いを舞いますが、その姿がまた美しく、多くの人から称賛されます。

父の左大臣は

「思えば私はくよくよしすぎていた。誰がこいつを男でないと思うだろうか」

などと、感動して見ていました。

夕方からは管弦の宴が行われますが、涼道はこんなことをするのも最後になるだろうと思い、万感の思いを込めて笛を吹き、その響きはまことに素晴らしいものでした。

帝は中納言・涼道のあまりある才能に感嘆し、思った時に行動しておかねばならぬなと考えて、涼道(中納言・中将・左衛門督)を右大将に任じる宣旨を出されました。またライバル(?)の仲昌王(参議・中将)は、権中納言(従って従三位に昇格)に任じられました。

これ以降、この物語では、涼道のことは主として“右大将”、仲昌のことは主として“権中納言”と記載されるようになります。

涼道は、父の左大臣宅でも、妻の家の右大臣宅でも、大騒ぎでお祝いをしてもらい、ここの所体調がよくない涼道も、この日ばかりは笑顔で来客にも対応していました(さすがにお酒は遠慮させてもらう)。

一方の仲昌の方は、何だか涼道のついでに昇進させられたような気がして、あまり嬉しい気持ちにはなれませんでした。家人がお祝いしましょうと言うのも放置して外出してしまいます。そして涼道に文を送ります。

「紫の雲の衣の嬉しさにありし契りや思ひ変へつる」

(昇進しても衣の色が変わらないように、あなたの(私と一緒になるという約束も)変わりませんよね?)

実は涼道が一緒になると約束した(と仲昌は思っている)のに、いつまでも行動に出ないのも不満に思っていたのです。

涼道のお返事。

「物をこそ思ひ重ぬれ脱ぎ変へていかなる身にか成らむと思へば」

(服を重ねるように物思いも重なっていきます。その物思いも服も脱いでしまったら、私はどのような姿になるのでしょう)

それで仲昌としては、一応女に戻る気はあるのだなと再認識し、“彼女”との新生活を夢見て、ワクワクするのでした。彼は既に涼道の気持ちが冷めてしまっていることには全く気づいていません。

新・右大将はお腹が大きくなってきているのを隠して宮中で仕事をしていましたが、見ていると仲昌はどうも他の女と文のやりとりをしているようです。要するに、涼道は既に自分のものと思っているので、安心して他の女ににも攻勢を掛けているのです。

こいつ、自分の目の前でよく堂々と、他の女への文とか書くものだ、とますます仲昌の態度に不快感を覚えました。

涼道はたぶんこの3月が自分がこうしていられる最後の月だろうからと全てのことに一所懸命取り組みました。精力的に仕事をこなし、右大臣宅にも毎日帰って、妊娠中の萌子のお腹に障らない範囲で、彼女を悦ばせてあげます。

また宮中では、これまで彼は人から声を掛けられても、いちいち対応していられないので、たいてい無視していたのですが、この月は、声を掛けてくれた人ごとに丁寧に受け答えをしていました。

それで人々は、やはり右大将という重い地位に就いたことから、人当たりが柔らかく変化したのだろうか、などと噂していました。

3月10日。

その夜も花子は雪子の“パワハラ”を受けていました。

「皇女(ひめみこ)様、今日はちょっと“まずい”のでは?」

「構わん。今までも何度も“まずい”時期にしているが、妊娠したことは無い」

「あ〜れ〜〜!」

それで“やられて”しまいます。

「妊娠したら、子供は花子ちゃんが産んでね」

「私が産むんですか?」

「お前ももう5年くらい女をしているのだから、そろそろ赤子を産んでもよいぞ」

「あまり産む自信無いなあ」

3月20日。

涼道は、麗景殿の女(楠子)のことを思い出し、まだ月も出てない時分に、匂いを深く焚きこめて麗景殿に行ってみました。

(楠子は麗景殿女御の妹。ちなみに麗景殿は、花子の住む宣耀殿と、東宮の住む昭陽舎の間にある:花子の部屋が東宮の部屋の近くではなく、こういう不自然な場所にあるのは、帝がいづれは花子を自分の女御に、と考えているからであろう)

廊下に立って、涼道は歌を詠みます。

冬に見し月の行方を知らぬかな、あなおぼつかな春の夜の闇

(以前冬に見た月はどこに行ったのでしょうね。よく分からない春の闇夜です:以前冬の夜に彼女と会ったことを言っている)

すると、お返事がありました。

見しままに行方も知らぬ月なれば恨みて山に入りやしにけむ

(見たものの、その後行方が分からなかった月はきっと見放されたのを恨んで、山の陰に入ってしまったのでしょう:あなたがなかなか来てくださらないから、月はあなたを恨んで山の陰に入ってしまったのでしょう)

彼女がずっと自分のことを思ってくれていたことに感動し、結局この夜は明るくなるまで、ずっと彼女と歌のやりとりをしていました。それはここの所の強い心労で疲れていた涼道の心を癒やしてくれる一晩だったのです。

(要するに涼道は女性を少なくとも精神的には愛することができる)

Time Schedule (一部ネタバレ)

-6週6日(-36) 8月 7日 花子能登へ

-5週1日(-34) 8月 9日 性別発覚

-3週3日(-18) 8月25日 花子が能登到着

-2週3日(-11) 9月 2日 能登出発

0週0日( 0) 9月13日 0ヶ月目 最終月経日

0週2日( 2) 9月15日 六条辺りに宰相中将

1週0日( 7) 9月20日 花子京都帰還

1週4日( 11) 9月24日 性交日?

2週0日( 14) 9月27日 (排卵日)受精日

4週0日( 28) 10月12日 2ヶ月目 4週1日( 29) 10月13日 四の君受精?

6週4日( 46) 10月30日 四の君妊娠発覚?

8週0日( 56) 11月10日 3ヶ月目 12週0日( 84) 12月 9日 4ヶ月目 16週0日(112) 1月 7日 5ヶ月目 24週6日(174) 3月10日 雪子受精?

40週0日(280) 6月28日 涼道予定日

42週1日(295) 7月13日 四の君予定日

62週6日(440) 12月11日 雪子予定日

(↑「とりかへばや物語」夏の巻、ここまで。↓秋の巻)

【男の娘とりかえばや物語・ふたつの妊娠】(1)